Os mundos e fundos do RSI (I): Ódios de estimação

Há 25 anos que os beneficiários do RSI são estigmatizados com a narrativa da subsidiodependência | Ilustrações de José Leal Riça

Há 25 anos que os beneficiários do RSI são estigmatizados com a narrativa da subsidiodependência | Ilustrações de José Leal Riça

Falamos de 119,07€ mensais, o Rendimento Social de Inserção, o argumento polémico que tanta desinformação tem criado. O Setenta e Quatro foi falar com especialistas sobre um dos tópicos que a direita mais gosta de referir como "abuso" do sistema democrático. Voltamos a lembrar: são 119,07€ mensais.

“Há uma fotografia de quando falei no Porto Canal. Aparece uma estante com livros atrás, que comprei com o dinheiro da bolsa. O que não se vê, porque está imediatamente abaixo, é o sofá onde durmo. É tudo uma questão do plano certo.”

Falávamos há mais de uma hora quando Pedro me contou que estava a fazer a videochamada no quarto dos pais, para ter alguma privacidade. Pedro nunca teve um quarto para ele e, por esta altura, também não é coisa que lhe faça confusão. Os pais, José e Maria, compraram, ainda antes de nascer, um pequeno T1 com pouco mais de 30m2. As finanças da família nunca deram para mais. “Eles provavelmente estarão a ouvir”, diz, entre risos. “A desvantagem de uma casa pequena é que se ouve tudo.”

Pedro tem 28 anos. Mora em Moreira, uma vila no concelho da Maia, com cerca de 13 mil habitantes, mesmo ao lado do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. É bolseiro de doutoramento em Estudos sobre a Globalização, com foco especial na política externa da Europa do Sul. É mestre em História, Relações Internacionais e Cooperação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se licenciou, e começou recentemente a dar aulas na Universidade Portucalense. Era, até ao ano passado, beneficiário do Rendimento Social de Inserção (RSI).

A história de Pedro é só uma entre centenas de milhares. Em dezembro de 2020 havia, segundo o Instituto da Segurança Social, 211.540 beneficiários do RSI. Nem todas estas pessoas terão, certamente, uma história semelhante à de Pedro. Não há um arquétipo, um perfil propriamente claro de quem recebe o RSI. O apoio abrange desde crianças mais novas a idosos mais velhos; homens e mulheres; trabalhadores e desempregados. Abrange tanto quem vive sozinho, como agregados familiares de cinco ou seis pessoas. Abrange cuidadoras informais, domésticas, operários, pescadores. Abrange pessoas com o 4.º ano de escolaridade ou, como no caso de Pedro, doutorandos.

O que une os beneficiários é a pobreza. O RSI é um apoio criado para os mais pobres dos pobres.

Em 2018, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais compreendia 43,4% da população portuguesa, mais de 4 milhões de pessoas. No entanto, o RSI cobre hoje cerca de 2% da população.

Pedro não costuma falar sobre o Rendimento Social de Inserção, nunca se sentiu particularmente à vontade com o assunto. Na verdade, apenas três ou quatro amigos sabem da sua situação: "Sabem que passei alguma dificuldade, mas nunca entrei em grande detalhe. Preferi não falar sobre isso”. Ainda assim, decidiu contar-me a sua história. Em troca, pediu apenas que não fosse fácil identificá-lo e, por essa razão, não usamos o seu apelido.

O RSI é um tópico desconfortável — Pedro não foi a única pessoa que encontrei com um certo receio em vir a público com a sua história, e não é difícil perceber porquê. Nos últimos anos, assistimos a uma proliferação de histórias sobre a alegada perversidade deste apoio e de quem dele beneficia.

O debate em torno do RSI tem sido constante ao longo dos anos, no entanto, ultimamente, os ataques têm vindo quase sempre do mesmo emissor. André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega, parece ter um ódio de estimação pela medida. Em agosto, o deputado único entregou um projeto de resolução no parlamento para que beneficiários do Rendimento Social de Inserção fossem obrigados a prestar trabalho comunitário, singularizando comunidades ciganas e outras minorias étnicas como “subsidiodependentes”.

Em novembro, o Partido Social Democrata (PSD) dos Açores, de forma a criar um Governo de maioria absoluta no parlamento açoriano em coligação com o Partido Popular (CDS-PP) e o Partido Popular Monárquico (PPM), assinou dois acordos de incidência parlamentar — um com o Chega e outro com a Iniciativa Liberal. Ambos se comprometeram com o mesmo princípio: “diminuir a subsidiodependência” através da redução “do número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção” na região.

Na última campanha presidencial, em janeiro, à qual o líder da extrema-direita concorreu, foram várias as suas investidas contra a medida: “Não vou ser o Presidente de todos os portugueses, não vou ser o Presidente dos que não trabalham (…), não vou ser dos portugueses que vivem à conta do sistema.” Mais recentemente, numa entrevista ao jornal i a propósito de um projeto de lei “revolucionário” que supostamente apresentará na Assembleia da República, conclui que a subsidiodependência “provoca a degeneração na evolução do ser humano”.

Mas estes ataques ao apoio social não são originais. Rui Rio, líder do PSD, o mesmo homem que se apressou a clarificar que o acordo dos Açores seria apenas aplicável a nível regional (“Não há qualquer entendimento a nível nacional”), disse, em 2011, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto, que “o rendimento mínimo já é mal empregue para as pessoas que veem o rendimento mínimo como um fim em si mesmo e se agarram a isso e pura e simplesmente não querem trabalhar e não se querem inserir na sociedade.”

Parece existir um certo entendimento à direita acerca do RSI. De onde vem esta ofensiva? Porque é que um apoio que, em média, oferece 119,07€ mensais a quem beneficia dele é tão polémico, tão escrutinado? E, talvez mais importante, nesta guerra entre a esquerda e a direita, quem sai prejudicado?

Não é todos os dias que se está na presença de um Presidente da República, especialmente quando se vive fora da capital. Em Arcozelo da Serra, uma pequena freguesia em Gouveia com pouco mais de 700 habitantes, os locais empoleiram-se nos passeios, nas varandas e no topo dos edifícios. Por todo o lado, o ambiente é de festa, como se de uma aparição se tratasse. Nas varandas, penduram-se tapetes e colchas coloridas e, numa faixa branca, lê-se: “Arcozelo saúda o Presidente Sampaio”.

Apesar de a grande maioria dos seus habitantes viverem da agricultura, a aldeia foi em tempos conhecida como a “Terra dos Sapateiros”. Em boa tradição, a comitiva visita um curso de sapataria artesanal, no qual oferecem umas botas tamanho 42 ao Presidente da República. “Uma bota típica de fim-de-semana”, diz a sua companheira, Maria José Ritta, à RTP.

Mas o assunto que levou Jorge Sampaio a Gouveia naquela quinta-feira de junho de 1997 não foi o calçado nem as bonitas encostas da Serra da Estrela. A visita fez parte da “Jornada da Interioridade”, na qual percorreu quase mil quilómetros pelo interior do país, de Boticas, no distrito de Vila Real, até Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora. O objetivo, lê-se na agenda presidencial, era “chamar a atenção dos cidadãos portugueses para as dificuldades que continuam a colocar-se a extensas regiões do país” e “contribuir para combater alguns estereótipos ou meias verdades sobre a situação do mundo rural e das regiões do Interior”.

No colóquio organizado em Gouveia, debateu-se a experiência do Rendimento Mínimo Garantido (RMG), antigo RSI, cujo projeto-piloto estava na fase final. “Como observador atento que devo ser, quero registar o benefício da ideia de que é preciso um rendimento mínimo abaixo das pessoas que têm 21 contos por mês”, começa Jorge Sampaio enquanto a mão direita lhe acompanha as palavras. “Isto foi muito discutido quando começou”, esclarece, porque diziam que ia “funcionalizar as pessoas, convidá-los à preguiça — coitados, que preguiça eles têm”, concluiu o Presidente, em jeito de sarcasmo. “Hoje, essa conquista está feita.”

Ao lado de Jorge Sampaio, a acenar levemente, de forma quase despercebida, está também Paulo Pedroso, um jovem político de 32 anos convidado a presidir à Comissão da Criação do Rendimento Mínimo Garantido um ano antes — o chamado “pai do RMG”.

Não foi naquela manhã, na reunião com a Comissão Local de Acompanhamento do RMG, que se defendeu este direito pela primeira vez. A discussão em torno do apoio é bastante anterior a 1997, ou mesmo a 1993, ano em que foi apresentado na Assembleia da República o primeiro Projeto de Lei para a criação de um rendimento mínimo de subsistência, pelo Partido Comunista Português (PCP).

Segundo Paulo Pedroso, para perceber o contexto da medida, temos de recuar até aos anos 1980. “Portugal era um país em que as desigualdades se tinham agravado”, conta. “Todo aquele período de 1983 a 1985 foi de grande visibilidade [da pobreza] e o Governo de Cavaco Silva começou por criar os Comissariados de Luta Contra a Pobreza. Ao mesmo tempo, havia um debate europeu sobre se os países deveriam ter políticas de garantia de recursos mínimos com medidas de inclusão.”

Portugal tinha entrado na Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986 e, seis anos depois, em 1992, no segundo Governo de Cavaco Silva (PSD), o ministro do Emprego e da Segurança Social, José Silva Peneda, assinou uma recomendação do Conselho das Comunidades Europeias pedindo a todos os Estados-membros que reconhecessem “o direito fundamental dos indivíduos a recursos e prestações suficientes para viver em conformidade com a dignidade humana”.

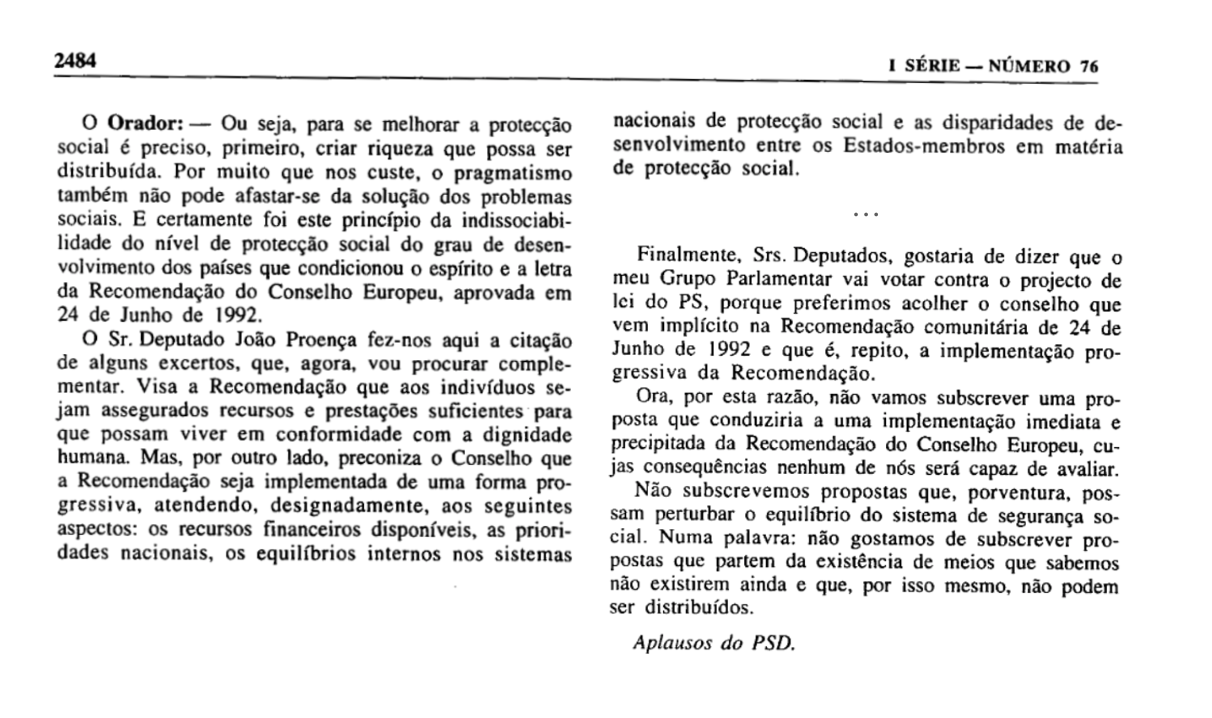

Nos anos seguintes, foram votados dois projetos de lei para se criar um rendimento mínimo de subsistência: o primeiro, apresentado pelo PCP, em 1993, e o segundo, pelo PS, em 1994. Ambos caíram por terra com a oposição do PSD e CDS-PP, alegando a incapacidade de Portugal implementar uma medida desta magnitude. De acordo com o então deputado social-democrata José Vieira de Castro, antigo-secretário de Estado da Segurança Social, os projetos apresentados iam além da recomendação europeia. Esta medida, acrescentava, iria “perturbar o equilíbrio do sistema de Segurança Social.”

O deputado José Vieira de Castro durante a reunião plenária de 25 de maio de 1994

Durante as cinco horas em que se discutiram os projetos no parlamento, tornou-se claro que o apoio nos moldes propostos não seria aprovado. Mas faltava cerca de um ano para as eleições legislativas de 1995 e, confiando nas palavras do deputado socialista João Proença, no dia em que o PS fosse Governo, “a primeira medida seria a da criação do Rendimento Mínimo Garantido”.

“O debate das legislativas de 1995 colocou o PS como um partido preocupado com uma nova geração de políticas sociais”, conta Paulo Pedroso. Em outubro de 1995, o PS, liderado por António Guterres, venceu as eleições. A criação do RMG não foi a primeira medida do novo Governo, como prometia João Proença. Mas, uns meses depois do PCP apresentar um novo projeto de lei, também rejeitado, o Governo via finalmente aprovada a proposta de lei 25/VII em maio de 1996. Na altura, Portugal era, a par da Grécia, o único país europeu sem um apoio semelhante.

O projeto-piloto que se seguiu foi um sucesso e, a 1 de julho de 1997, um ano após o início da experiência, o RMG tornou-se um direito. Tudo parecia correr bem. Carlos Farinha Rodrigues, economista, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão e um dos maiores especialistas em pobreza e desigualdades em Portugal, participou na criação da medida praticamente desde o início. Na altura, disse-me, estava convencido de que a maioria das pessoas ia achar uma ideia ótima: “Fui um bocado ingénuo, provavelmente.”

Para quem conhecia a máquina política da direita, talvez não fosse assim tão difícil imaginar o que aí vinha. Ao longo dos anos, conseguimos perceber como as questões iniciais levantadas por alguns dos seus representantes se transformaram no discurso que ouvimos hoje. Ainda antes de o RMG ser aprovado, o então ministro das Finanças e mais tarde coordenador do programa de Pedro Passos Coelho para as legislativas de 2011, Eduardo Catroga, afirmava na AR em 1995 que a medida não combatia a “pobreza e, pelo contrário”, estimulava “situações de injustiça e de fraude (…) e uma cultura de subsidiodependência".

Em 1996, na sessão parlamentar em que o RMG foi aprovado, Luís Filipe Menezes, na altura deputado social-democrata e, mais tarde, presidente do PSD, dizia que seria “um desincentivo adicional à busca de emprego”. Na mesma sessão, o deputado democrata-cristão Nuno Correia da Silva chamava-lhe mesmo uma “esmola travestida de direito”.

Foi por volta desta altura que Paulo Pedroso foi convidado para o Governo pelo então ministro da Solidariedade e Segurança Social, hoje Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Quando Pedroso aceitou a pasta de Secretário de Estado da Segurança Social sabia que tinha uma batalha complicada à sua frente: “Nunca tive ilusões de que a ameaça ao Rendimento Mínimo era forte. Ao transformar-se num compromisso importantíssimo do Governo, ao ser tão bandeira [de António Guterres], também se tornou mais frágil perante a oposição”.

No final dos anos 1990, diz, apareceu um jovem político que encarnou o combate ao subsídio: “Naquela lógica de não dar dinheiro a quem não merece, a grupos que não fossem bem-vistos pela população.

Não foi André Ventura que inventou a expressão ‘ciganos do rendimento mínimo’. Foi Paulo Portas.”

Paulo Portas ainda não tinha o gabarito político que lhe reconhecemos hoje. A sua carreira político-partidária começaria apenas em 1995, quando abandonou a direção do semanário O Independente, que havia fundado, e integrou o CDS-PP como cabeça-de-lista pelo círculo de Aveiro às eleições legislativas. Foi eleito deputado à Assembleia da República e, três anos depois, em 1998, chegou à liderança do partido. Aí, começa a traçar-se uma estratégia. Não havia tempo a perder — afinal de contas, no ano seguinte haveria eleições.

“Não tínhamos meios, foi uma campanha franciscana, o meio era o Portas, a mobilidade dele”, lê-se numa entrevista do Público a Jorge Alves da Silva. O cineasta e velho amigo de Paulo Portas foi um dos responsáveis pela imagem do partido. Seduzia-lhe o lado guerrilheiro de Paulo Portas, e a campanha não podia ser feita de outra forma: “Tínhamos 20 mil contos, não era nada (...) No fundo, a política faz-se com o corpinho, vence quem aguenta no terreno.”

A campanha, ficou decidido, seria feita por feiras e mercados pelo país. E, assim, em 1999, nasce o “Paulinho das Feiras”.

É em feiras e mercados que o recém-líder do CDS-PP vai falando contra o “subsídio à preguiça”, o “subsídio dos ciganos”, instrumentalizando as frustrações de milhares de portugueses, trabalhadores, reformados e pensionistas contra aqueles com ainda menos recursos. A jogar pobres contra pobres.

O Rendimento Mínimo Garantido esbarrava, pela primeira vez, com um adversário milenar: o pobre bom contra o pobre mau. Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores e investigador do CICS.NOVA e um dos grandes especialistas sobre a pobreza na Região Autónoma dos Açores, explica:

“Não é uma originalidade portuguesa nem é uma coisa específica do RSI, a dicotomia entre o pobre merecedor e o pobre não merecedor. O que está por detrás desta ideia é a questão da ética do trabalho. Tende-se a associar os beneficiários do RSI ao não-trabalho.”

A 12 de abril de 2000, Paulo Portas apresentou um projeto-lei para alterar o regime do Rendimento Mínimo, citando abusos e irregularidades encontrados num relatório do Tribunal de Contas e criticando a medida por beneficiar jovens que “têm uma aptidão maior para dar a cara à adversidade e para começar, aprender ou voltar a trabalhar”, em vez de ser dada a prioridade ao aumento das pensões de reforma.

A proposta foi rejeitada com os votos de PS, PCP, Os Verdes e Bloco de Esquerda, mas o jovem populista encontrou no RMG uma bandeira que nunca mais largou. Nem em 2002, no mercado de Olhão, quando disse a uma senhora: “‘Está a falar com a pessoa que mais criticou e que tem dito muitas vezes ‘como é que um idoso recebe 30 contos e um preguiçoso que não quer trabalhar leva o rendimento mínimo?’”

Nem em 2008, em Vila Viçosa, quando afirmou que "há um Portugal que trabalha no duro e há outro Portugal em idade de trabalhar que vive à conta do Estado. Há um Portugal que paga impostos e há outro Portugal que recebe o Rendimento Mínimo". Nem em 2009, na Figueira da Foz, quando frisou que "este país avança com trabalho, avança com aqueles que contribuem para a riqueza da nação, (...) não avança com financiamentos à preguiça".

A narrativa é estranhamente familiar, mesmo para quem o “Paulinho das Feiras” é um perfeito desconhecido. “São as políticas do CDS retomadas com muita veemência pelo Chega”, diz Fernando Diogo.

Para dizer a verdade, é um desafio encontrar algum soundbite de André Ventura sobre o RSI que não tenha já sido atirado por Paulo Portas.

Mas o líder do CDS-PP não caminhava sozinho — o resto da direita parecia também abraçar as críticas ao Rendimento Mínimo Garantido. No programa eleitoral do PSD para as eleições legislativas de 2002, encabeçadas por Durão Barroso, lia-se que um dos seus objetivos era “alterar a filosofia do Rendimento Mínimo Garantido, reorientando-o para uma lógica de reinserção de combate à exclusão social, em vez da atual lógica assistencial”. O PSD ganhou as eleições, formou uma coligação com o CDS-PP e, pouco depois, a segunda investida legislativa no direito que havia sido conquistado seis anos antes entrou em ação.

Programa eleitoral do PSD, 2002

Para Paulo Pedroso, que tinha sido eleito deputado pelo PS nessas mesmas eleições, foi sempre claro que o PSD pretendia acabar com o Rendimento Mínimo Garantido. Pouco mais de um mês após o Governo de direita tomar posse, o novo ministro da Segurança Social e do Trabalho, António Bagão Félix, apresentava a proposta que iria substituir o RMG pelo RSI. “A passagem do RMG para o RSI é claramente uma tentativa de, mudando-lhe o nome, mudar a ideia de que aquilo era um direito de cidadania das pessoas”, diz o investigador e economista Carlos Farinha Rodrigues. Nas palavras do programa eleitoral, “alterar a filosofia”.

Bagão Félix afirmava que a nova medida social iria permitir uma maior “eficácia, mais transparência e uma maior exigência e rigor na atribuição e fiscalização”. O discurso continua por vários minutos, durante os quais se reforça a ideia de fraude generalizada: “A proliferação de situações abusivas descredibilizou, junto da opinião pública, uma medida de forte componente humanista e generosa”. Para o ministro, o antigo RMG oferecia um incentivo à preguiça: “A pobreza combate-se, não se profissionaliza ou fideliza por inércia”.

Durão Barroso: Para nós, a política social deve ser selectiva, não deve ser a garantia do subsídio ou da esmola permanente do Estado; não deve ser «aqueles que trabalham trabalharem mais para quem pode e não quer trabalhar»! - seguiram-se aplausos do PSD e do CDS-PP

A proposta, aprovada com os votos a favor de PSD e CDS-PP e os votos contra de PS, PCP, BE e PEV, introduziu várias mudanças. Para se reforçar a natureza transitória da medida, acabava-se com a renovação automática do direito. Para assegurar que o valor era gasto de forma “correta”, propunha-se a criação de vales ou créditos sociais até 50% do seu montante, quando, anteriormente, seria pago na totalidade em dinheiro. Mas o artigo 4.º era especialmente controverso: passar a titularidade do direito ao RSI dos 18 para os 25 anos. Ou seja, cidadãos com menos de 25 anos ficariam sem acesso ao subsídio.

Foi aí que interveio Jorge Sampaio, requerendo a apreciação deste artigo pelo Tribunal Constitucional, afirmando que o RSI constituía uma concretização do direito de toda a gente à Segurança Social, tal como estipulava o artigo 63.º da Constituição da República Portuguesa. A entrada em vigor do diploma nestes termos, dizia o chefe de Estado, constituiria “uma regressão na proteção social correspondente aos tempos anteriores a 1988”. O Estado não podia bastar-se, acrescentava, em “preconceitos de natureza ideológica não constitucionalmente sustentados ou com justificações meramente apoiadas em diferenças de opinião política para restringir o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.”

Constituição da República Portuguesa

Após deliberação, o Tribunal declarou o artigo 4.º inconstitucional — o diploma voltou ao parlamento e o artigo foi reescrito. Mas quando a proposta foi novamente enviada para promulgação, o Presidente não ficou satisfeito com as alterações. Em vez de barrar o acesso a este direito a menores de 25 anos, a direita queria, com a nova versão, obrigar todos os candidatos com menos de 30 anos a estar inscritos no Centro de Emprego há, pelo menos, seis meses.

Jorge Sampaio considerava que as questões de constitucionalidade não tinham sido resolvidas e vetou novamente a proposta. Na decisão, lia-se: “Onde antes discriminava os jovens dos 18 aos 25 anos, agora discrimina dos 18 aos 30 anos”.

A dança repetiu-se e a proposta voltou ao parlamento. A 10 de abril, quase um ano após o início do processo, votou-se a última versão. Estávamos em maio de 2005 e o RSI era, finalmente, aprovado.

Apesar de tudo, explica Fernando Diogo, não podemos dizer que há uma grande alteração de filosofia. "A grande diferença entre o RMG e o RSI é nenhuma”, diz o sociólogo, salientando que “mudaram alguns nomes, mudaram algumas regras, mas tudo o resto permaneceu constante. Não há nenhuma diferença substantiva”.

Se não havia nenhuma diferença substantiva, porquê a mudança? “Claramente temos aqui uma questão política”, continua Fernando Diogo. “A margem de manobra que o CDS teve na altura para fazer esta modificação não era muito grande". O investigador suspeita que o verdadeiro objetivo tenha sido terminar com o RMG, mas tal não era possível no contexto europeu. Então, “tentaram “modificá-lo, restringi-lo um bocado, até porque não há alternativa ao RSI para aquilo que ele serve”.

“É bom que as pessoas tenham noção de uma coisa: o RSI não é uma medida pensada para tirar as pessoas da situação de pobreza. Serve apenas para diminuir a intensidade da pobreza”, concluiu o investigador.

Na casa de Pedro nunca houve muito dinheiro para roupas de marca. Nunca passaram férias fora de casa. Nunca tiveram um carro. “Sempre percebi que não tínhamos as mesmas condições das outras famílias, isso era das coisas mais evidentes”, conta. Ainda assim, Pedro não se lembra de passar muitas necessidades quando era criança.

Apesar da mãe, Maria, ter deixado de trabalhar quando o filho nasceu, o pai ganhava um salário razoável na Novinco, empresa de materiais de construção. Mas, um dia, em setembro de 2009, quando dezenas de trabalhadores chegaram à fábrica em Leça do Balio, em Matosinhos, para começar o seu dia de trabalho, foram recebidos com um portão fechado a cadeado que nunca mais abriu. E José, com 30 anos de casa, perdeu o emprego. Depois, veio a crise e, com ela, a troika.

Pedro não se lembra exatamente do momento em que começaram a receber o RSI. “Tenho mais ideia do processo dos vários degraus”, diz. Passar dos 1000 euros do salário de José para os 800 do subsídio de desemprego. Dos 800 euros para os 600 do subsídio social de desemprego. E, finalmente, dos 600 euros para os 400 do RSI. Estávamos em finais de 2012, inícios de 2013 e os números de desemprego não paravam de subir, chegando a atingir quase 18% da população. Pedro, Maria e José candidataram-se ao apoio no auge da austeridade, no momento em que estava sob ataque.

Geralmente, as flutuações no número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção explicam-se através da evolução da pobreza — quando o risco de pobreza diminui, o número de pessoas a receber RSI tende a baixar, e vice-versa.

No entanto, neste período, em Portugal, levantou-se um aparente paradoxo: a pobreza aumentava a olhos vistos, enquanto o número de beneficiários descia ano após ano. De 2010 a 2015, este valor sofreu uma redução de quase 44%, de 525 mil para 295 mil pessoas.

Carlos Farinha Rodrigues não parece dado a exageros. Sentado no seu escritório, fala-me com a quietude e convicção de quem estuda o tema há mais de três décadas. Durante a hora em que conversamos, contextualizou todas as questões antes de responder, explicou a terminologia, e teve sempre cuidado a separar os factos das convicções. Talvez por isto, confesso que não estava à espera que tivesse uma opinião tão forte sobre o que se passou nesses anos tão presentes na nossa memória coletiva.

“O que aconteceu durante o programa de ajustamento [imposto pela troika] foi um completo nonsense. É daqueles exemplos que irei dar aos meus alunos de economia durante anos,” desabafa. “Num período de forte degradação das condições sociais, com um aumento brutal do desemprego, com um aumento brutal da pobreza, o que se fez foi reduzir, neutralizar, os poucos mecanismos automáticos que nós tínhamos de combate à pobreza.”Numa primeira fase, em 2010, ainda no Governo de José Sócrates, alterou-se a Lei de Condição de Recursos — o conjunto de critérios que o agregado familiar deve reunir para ter acesso à prestação: “Num momento de crise, o Governo escolhe como símbolo a repressão do abuso no RSI”, lamenta Paulo Pedroso.

Quando, em 2011, o chamado PEC IV foi chumbado por toda a oposição, da esquerda à direita do hemiciclo, José Sócrates demitiu-se. Depois das eleições de junho desse ano, PSD e CDS-PP formaram Governo e o RSI continuou na mira.

Com Pedro Passos Coelho ao leme, fizeram-se duas grandes mudanças: por um lado, reduziu-se o valor das prestações mensais; por outro, limitou-se ainda mais o acesso ao subsídio, e famílias que, no ano anterior, preenchiam os critérios, ficaram sem o apoio. O objetivo, dizia o então ministro da Solidariedade, do Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, era "separar o trigo do joio”. Depois, veio a segunda vaga de cortes.

Estas medidas foram desastrosas para famílias mais numerosas, especialmente para quem tinha filhos mais novos. Famílias com dois adultos e duas crianças, por exemplo, viram a prestação cair 26,9% em apenas uns meses: “Atingimos valores completamente absurdos para a incidência da pobreza nas crianças”, explica Carlos Farinha Rodrigues. O objetivo destas políticas, continua o economista, era claro: acabar com o RSI. “Só não foi concretizado porque a nível da UE continua a haver uma intenção clara de manter este tipo de medidas. Como não conseguiram acabar com ela, tentaram neutralizá-la. Acho que é dos exemplos mais negros da política social em Portugal.”

Nem todas estas alterações viriam a ser revertidas durante o primeiro governo da Geringonça. Para Paulo Pedroso, o ligeiro aumento do valor de referência do RSI (25% do corte do anterior governo) e a reposição dos valores de 2010 da prestação para cada indivíduo além do titular não foram suficientes: “A Geringonça só incluiu na sua agenda a reversão dos cortes do Passos Coelho e nunca a revalorização da prestação. Hoje, é uma prestação extremamente residual, gerida por uma máquina burocrática, sem energia, sem alma, sem coração.”