Os mundos e fundos do RSI (II): sair do poço

A metáfora "a quem tem fome: não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar” tornou-se banal no debate público sobre o RSI | Ilustrações de José Leal Riça

A metáfora "a quem tem fome: não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar” tornou-se banal no debate público sobre o RSI | Ilustrações de José Leal Riça

Criam-se mitos à volta do Rendimento Social de Inserção que levam a diversos erros de cálculo. Um deles é que existem famílias que enriquecem à conta do RSI, outro é que a comunidade cigana é que mais beneficia deste apoio. Quais são, na verdade, os números?

"Estou no atendimento, estou nas visitas domiciliárias, estou na coordenação de projetos, estou na orientação de estágios. Sou uma espécie de Red Bull. Eles dizem ‘Doutor Pinto, você dá-me asas!’”

A comparação não é descabida. José António Pinto, ou Chalana, como pediu para lhe chamar na primeira vez que conversamos ao telemóvel, é um homem intenso. Tem opiniões muito fortes sobre o que funciona, o que não funciona e de quem é a culpa. Fala rápido, sem pausas ou papas na língua. Chalana tem muita garra e, sobretudo, muita pressa. Ainda há tanto trabalho a fazer.

“O meu cocktail é um bocado este,” disse-me num fim-de-tarde, enquanto o sol se deitava para lá das colinas ribatejanas. “Um bocadinho de artista de variedades, um bocadinho de sociologia, um bocadinho de marxismo e um bocadinho de teologia de libertação. Misturas isto e depois aguentas. Senão, morria.”

Chalana está no terreno há décadas. Trabalha desde 1997 como assistente social do Bairro Lagarteiro, um dos mais pobres do Porto, na freguesia da Campanhã. Já lá vão quase 25 anos. Em 2007, completou a sua tese de mestrado sobre as causas que provocam desmotivação pelo trabalho em contextos de exclusão social. Em 2012, foi distinguido com a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, atribuída pela Assembleia da República. Deixou lá a medalha:

“Troco esta medalha por outro modelo de desenvolvimento económico (...) Troco esta minha medalha por uma política que não mate.”

Apesar da voz desgastada pela pandemia de covid-19, que soma preocupações a um trabalho que já as tem de sobra, Chalana tem muito para dizer. Entre as críticas ferozes que vai tecendo ao “sistema” contra o qual se tem de reger, conta-me ao telefone meia dúzia de histórias: do senhor Manuel, que vive na rua; da Márcia, que pagou as multas do irmão; do Dário, que nem parece lá do bairro.

“Bem-vindos ao inferno”, lê-se na fachada de um edifício do Lagarteiro. A fotografia já é antiga — acompanha uma notícia escrita em 2014. Não sei se, quase sete anos depois, o graffiti continua lá. Mas os problemas, estes, mantêm-se: tráfico de drogas, prostituição, roubos. E muita, muita pobreza: “Devia saber dizer-te na ponta da língua quantos são os beneficiários aqui no Bairro. Mas não sei, Rafaela. Posso dizer-te que tenho 400 e tal famílias e que mais de metade — uma larga maioria — está a receber RSI.”

Todos os dias, Chalana ouve e luta por quem raramente tem voz. E todos os dias, conta, “cai nas histórias da cultura da pobreza”. A cultura da pobreza é uma teoria muito popular nas ciências sociais. Foi introduzida em 1959 por um antropólogo americano, Oscar Lewis, no seu livro Five Families: Mexican case studies in the culture of poverty [tradução: Cinco famílias: casos de estudo mexicanos na cultura da pobreza].

Para Lewis, a pobreza é mais do que uma simples privação económica. “É tanto uma adaptação quanto uma reação dos pobres à sua posição marginal numa sociedade capitalista de classes, estratificada e fortemente individualizadora”, escreve no artigo The Culture of Poverty, publicado em 1966 na revista de divulgação científica Scientific American. Segundo Lewis, os pobres desenvolvem uma espécie de mecanismo de defesa que é transmitido de geração em geração, transformando-se em valores, atitudes e comportamentos.

É Fernando Diogo, Professor da Universidade dos Açores e investigador do CICS.NOVA, que me fala desta teoria pela primeira vez: “O primeiro artigo que escrevi para uma revista científica foi sobre esta questão da cultura da pobreza.” Na altura, o sociólogo açoriano ainda era estagiário na Universidade dos Açores. Estávamos em 1993. Faltavam três anos para o Rendimento Mínimo Garantido ser um direito por lei, quatro para Chalana aterrar no bairro do Lagarteiro.

Oscar Lewis, escreve Fernando Diogo, define a cultura da pobreza em 70 traços distintos: da hostilidade para com instituições à ausência de participação em sindicatos e partidos políticos, à instabilidade matrimonial, à iniciação precoce à vida sexual, à apatia, ao fatalismo e à impotência. No entanto, ao longo dos anos, a teoria vem sendo cada vez mais criticada. “Há a dimensão científica, que o Oscar Lewis lhe deu, e depois há as apropriações do senso comum que distorcem aquilo que diz. Que as pessoas são pobres porque sempre foram pobres, que se adaptaram à vida de pobres, que não reagem, não desenvolvem ações para sair”, explica Fernando Diogo.

O grande problema é quando este debate sai dos departamentos académicos de Sociologia, Antropologia ou Economia, e salta para senso comum. Aí, os calos são visíveis. “Eles acham que a culpa é sempre deles,” conta Chalana. “Nunca acham que a culpa é do sistema, das políticas, da falta de oportunidades, da injusta distribuição do rendimento. A culpa é sempre deles.”“Já percebemos há muito tempo que a pobreza é um problema da forma como as sociedades se organizam. Claro que há fatores psicológicos e culturais na pobreza, mas isso não é o mais importante”, diz. E quando damos especial relevo a esses fatores, “estamos a fazer uma opção política de esconder os mecanismos societais de produção e reprodução da pobreza, que são mais importantes. E, dessa forma, estamos a defender a sociedade tal como ela é. A defender os privilégios que existem.”

A interiorização deste tipo de estigmas parece ser uma característica comum dos beneficiários do RSI. Pelo menos é a conclusão de Alexandra Castro, investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Em 2010, com as investigadoras Sónia Costa, Marta Santos, Maria José Lobo Antunes e Isabel Guerra, Alexandra Castro iniciou um estudo que se propôs a acompanhar pessoas em diversas situações de pobreza ao longo de uma década.

“Na altura, reunimos uma série de pessoas, técnicos e especialistas”, explicou Alexandra Castro. “Para tentarmos perceber, em Lisboa, quais eram os perfis de pobreza que mais prevaleciam.”

Ao centrar a explicação da pobreza em comportamentos e atitudes de quem a sofre, acaba por perpetuar-se a ideia de que a culpa da situação dos pobres é deles próprios, defende o sociólogo.

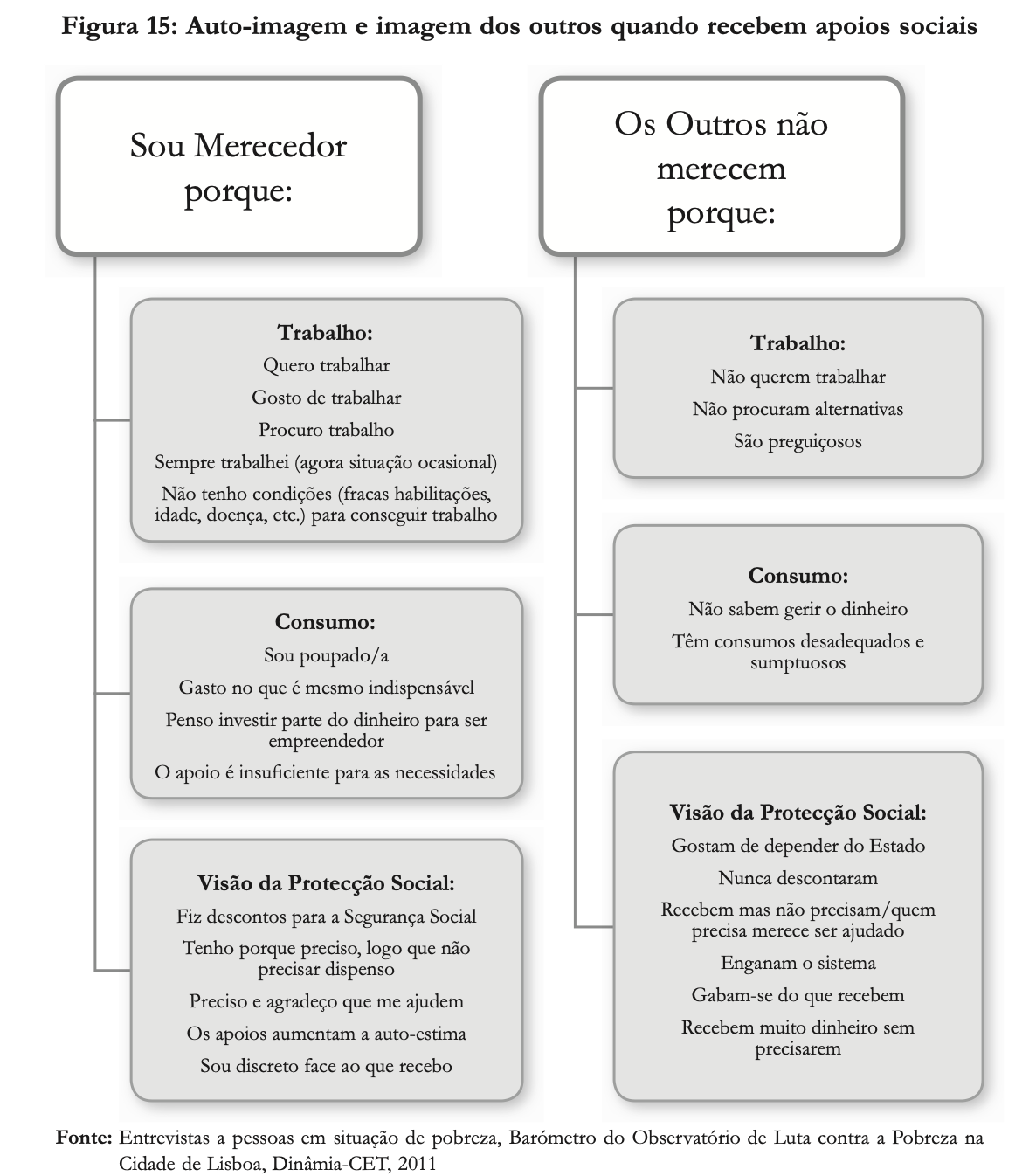

No primeiro volume de “A cidade incerta - Barómetro do Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa”, exploram a relação que os beneficiários do RSI e outros apoios sociais têm com essas medidas. As investigadoras concluíram que, apesar dos vários argumentos que usam para justificar os subsídios que recebem, há uma grande unanimidade na apreciação negativa “do outro”.

Estamos perante a dicotomia do pobre merecedor e do pobre não-merecedor, que se manifesta através da autoimagem e da imagem do outro: eu, o “merecedor”, que me esforço, que quero trabalhar, que uso o dinheiro para ajudar a minha família, para as coisas essenciais. Ele, o “não-merecedor”, o malandro, subsídio-dependente, que gasta o dinheiro no café, que vive à custa do Estado.

“Para quem está numa situação como a minha, acho merecedor. Para quem anda aí a viver à conta da Segurança Social era bem retirado. Eu conheço tanta gente! Nem vou dizer o nome. Há aí meia dúzia deles, são ciganos, que compraram brutas casas e têm brutos automóveis metidos nas garagens. Vivem aqui na mesma, mas não têm nada em nome deles. Vivem na mesma e pagam 2,5€, eu pago 20€ de renda. Houve dois aqui que compraram aí atrás, porque havia casas a vender. Outros compraram para os lados do Alentejo. Eles gabam-se aí no café: ‘À conta da Segurança Social eu tenho um bruto apartamento e um bruto carro!’ Eles gabam-se! A esses era bem retirado, eles não precisam. (Liliana, 57 anos)”

A cidade incerta, Barómetro do Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa, 2012

“Este foi um dado muito curioso porque não estávamos à espera disto, na altura,” confessa Alexandra Castro. Uma das explicações que teorizaram foi que “a imagem negativa dos média e determinados partidos da oposição, que criticam o RSI e as pessoas em situação de pobreza pela sua subsidiodependência, ficou incorporado nas pessoas”.

Não admira, portanto, que os beneficiários tenham de se “demarcar desse discurso”, dizendo: “Recebo o RSI, mas sou diferente. Existem efetivamente esses, eu vejo-os ali no café, mas eu sou diferente”. Esta narrativa que se “generalizou”, diz a investigadora, obrigou as pessoas “a encontrar formas identitárias de se demarcar em função do outro”.

Quando as investigadoras lhes perguntavam “mas quem são esses outros?”, os entrevistados não conseguiam especificar. “Ah, vemo-los por ali no café”, diziam. Das quase 80 pessoas entrevistadas no projeto, garante Alexandra Castro, não havia ninguém que não precisasse efetivamente dos apoios que recebia.

Já no Bairro do Lagarteiro, explica Chalana, há um pouco de tudo. Os que recebem RSI há pouco tempo, sentem mais o estigma — o rótulo inferiorizante, a desqualificação, o fracasso pessoal. Não querem que os outros saibam que são beneficiários, então, abrem uma conta bancária para não receber o RSI à porta de casa, como as outras famílias do Bairro. Quando já estão há muito tempo no ciclo da pobreza, a história é outra: “Aí perdem completamente a vergonha,” diz o assistente social. “Se toda a gente sabe que sou miserável, qual é o problema?”

"Cidadão africano com sete filhos durante a compra de um automóvel num stand em Odivelas para a sua família admite que o crescimento da mesma se deve pura e simplesmente à subsidiodependência do RSI do qual usa para pagar a sua viatura, e quando perguntam quanto ganha diz que '1.200 euros por mês de RSI é pouco' pois ganha muito mais.”

A frase lê-se numa publicação da página de extrema-direita do Twitter “Invictus Portucale” [para não contribuir para a multiplicação de fake news, o Setenta e Quatro tem como regra não hiperligar este tipo de conteúdos]. A “revelação” é de 2019 e foi partilhada mais de 100 vezes. Na página de Facebook, as partilhas eram superiores a cinco mil antes de a publicação ter sido apagada.

É raro encontrar quem nunca tenha ouvido uma versão semelhante a esta história. Há sempre relatos de um vizinho com um Mercedes topo de gama, uma piscina nas traseiras de uma vivenda ou moradia, um cheque de RSI capaz de envergonhar um trabalhador a ganhar o dobro do salário médio. Será possível alguém receber 1200 euros por mês de RSI?

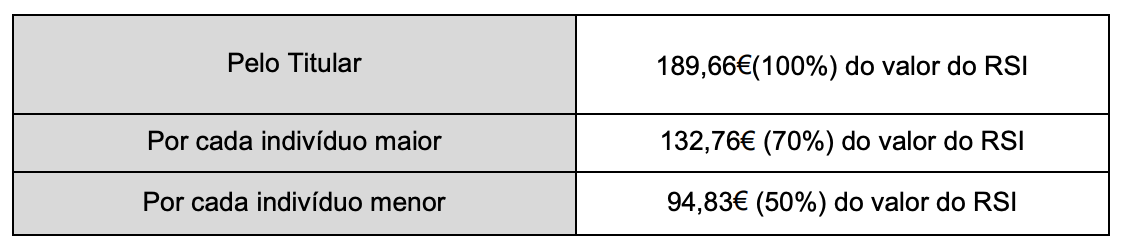

Para sermos justos, é realmente possível. O valor atribuído a uma família depende da composição do agregado familiar. Além de cada titular (a pessoa que encabeça a candidatura ao RSI), que pode receber, no máximo,189,66€, a Segurança Social atribui mais 70% desse valor por cada adulto (132,76€), e 50% por cada menor (94,83€).

E é aqui que a matemática se torna anedótica. É possível fazer muitas combinações para chegar aos tais 1200€ por mês. Contudo, assumindo, por exemplo, a família Lopes — um casal adulto e várias crianças —, esta teria de ter, no mínimo, 10 filhos. O valor total recebido pela família Lopes seria 1270,72€ por mês.

Mas isto não chega. Até agora, partimos do princípio de que os Lopes não têm qualquer tipo de rendimentos. Porém, contrariamente a outros apoios, o valor da prestação do RSI não é fixo. Todos os meses, ao valor máximo que pode ser atribuído a cada família (utilizando os cálculos anteriores), é-lhe descontada a soma dos rendimentos familiares.

Imaginando que apenas o pai Lopes é remunerado e que este recebe o salário mínimo, 665€ por mês, ao valor total de 1270,72€ são retirados 80% do valor do seu rendimento líquido mensal. Feitas as contas, na verdade, a prestação de RSI da família Lopes seria apenas 718,33€ por mês, ou 59,85€ por pessoa por mês.

|

665€ por mês x 14 / 12 = 775,83€ 775,83€ - 11% = 690,49€ (descontada a segurança social) 690,49€ x 80% = 552,39€ (80% do valor do rendimento líquido mensal)

Valor da prestação do RSI atribuído à família 1270,72€ - 552,39€ = 718,33€

*cálculos arredondados às centésimas |

Há que ter em conta, antes de avançarmos, que os rendimentos não abarcam apenas salários. Incluem pensões, prestações sociais, subsídios de renda ou outros apoios públicos à habitação, não esquecendo rendimentos de capitais (juros, por exemplo). E, além disso, a soma dos rendimentos mensais de todos os elementos da família Lopes nunca poderá ser igual ou superior ao valor máximo que poderiam receber — o chamado valor de referência. Neste caso, os tais 1270,72€.

Este é um caso extremo. Em 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística , a dimensão média de um agregado familiar em Portugal é de 2,5 — muito distante das 12 pessoas que compõem a família Lopes. E convém não esquecer que, no passado mês de dezembro, o valor atribuído a uma família era, em média, 261,96€.

“Grande parte das pessoas que dizem mal do RSI, se lhes perguntar ‘mas você sabe quando é que ganha uma família que ganha o RSI?’, vão dizer valores perfeitamente astronómicos”, argumenta o economista Carlos Farinha Rodrigues.

“Há esta imagem de que o RSI dá mundos e fundos, mas gostava de ver se essas pessoas eram capazes de viver com esse valor.”

Em dezembro de 2020, um beneficiário de RSI ganhava, em média, 119,07€ por mês. A prestação é mais baixa nos Açores, onde se ganha, em média, 85,10€ por mês, e mais alta em Coimbra, onde a média é 131,46€.

Ainda assim, estas histórias proliferam. Juntam-se a um universo de mitos, suposições e críticas que sempre existiram, mas que ganharam novas dimensões em páginas de fake news.

O discurso de intervenientes “morais” sobre os cenários de delinquência, de abusos, de fraudes, foram, ao longo dos anos, sendo reproduzidos e amplificados por alguns órgãos de comunicação social. Multiplicaram-se notícias com títulos como “Subsídio da preguiça”, “Paga-se Rendimento Mínimo a criminosos”, “Anda-se de arma e RSI na mão”, “Fraudes de 118 milhões no RSI” [notícias publicadas no Correio da Manhã entre 2009 e 2010]. O imaginário em torno do Rendimento Social de Inserção vai distorcendo a realidade. E, como um vírus, espalha-se por todo o lado.

Justifica-se todo este alarido? Afinal de contas, gasta-se assim tanto com o subsídio? Segundo dados do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no ano passado, o valor gasto com o RSI foi de cerca de 339 milhões de euros. No bolo total do orçamento da Segurança Social, que é superior a 27 mil milhões, esta despesa corresponde apenas a 1,22%. Comparativamente, o abono de família custa 821 milhões de euros, o subsídio e complemento por doença 746 milhões, as pensões e complementos de velhice quase 14 mil milhões.

Qualquer conversa sobre o apoio sem a devida contextualização, corre o risco de ser redutora. Não é possível dissociar apoios sociais como o Rendimento Social de Inserção do contexto que os torna necessários.

A pobreza é um fenómeno socioeconómico multifacetado, complexo, que dificilmente se resume em headlines.

A questão da fraude é um dos melhores exemplos. “Há fraude no RSI? Claro que há”, explica o Carlos Farinha Rodrigues. “Como em todas as medidas, há fraude. Mas teria tendência para dizer que a fraude no RSI é muito mais pequena do que em qualquer outra prestação social. Porquê? Será que os beneficiários do RSI são mais honestos do que os outros? Não. É pura e simplesmente porque nunca houve uma medida tão vigiada em Portugal como esta.” Para o investigador, fraude é um dado adquirido: “Nunca teremos uma medida que seja 100% à prova de fraude. É impossível.” O problema, continua, não é haver fraude, é saber se a medida tem ou não a capacidade de detetar essas situações e corrigi-las.

Além disso, a palavra “fraude” tem uma conotação demasiado forte para o que são as “irregularidades" mais comuns, garantem os assistentes sociais com os quais falei. Situações como a não-comunicação de uma alteração de morada ou de agregado acontecem sobretudo por esquecimento, não malícia, e são facilmente corrigíveis.

Tal como a questão da fraude ganhou uma dimensão desproporcional à realidade, o mesmo aconteceu com a ligação deste apoio às comunidades ciganas. É verdade que a proporção da população cigana no RSI é superior à do resto da população, “o que é completamente justificado porque a média da população cigana tem condições de pobreza maiores do que o resto da população”, diz Carlos Farinha Rodrigues. Mas, “contrariamente ao que se diz, a proporção da população cigana nos beneficiários do RSI é de certeza inferior a 10%. Até diria que anda mais perto dos 5% do que dos 10%.”

A razão pela qual o economista não tem uma percentagem concreta na ponta da língua é porque, na verdade, ninguém sabe qual é. Em Portugal, não se fazem levantamentos de dados étnico-raciais de forma sistemática, apesar da insistência dos movimentos antirracistas.

“Em Portugal temos umas coisas um bocado estranhas e, uma delas, é a proibição de termos resultados por etnia. O que significa que não sabemos quantos beneficiários do RSI são ciganos”, diz Carlos Farinha Rodrigues. “E, portanto, claramente dizer que isto é uma medida exclusivamente para uma certa etnia é completamente falso.” Mas, como refere o economista, “é uma mensagem que passou. A partir de certa altura, criou-se este mito”.

“A quem tem fome: não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar”

Não me lembro que idade tinha quando ouvi, pela primeira vez, uma das variações deste antigo provérbio chinês mas, só nas últimas semanas, devo tê-lo lido e ouvido uma dezena de vezes — em debates parlamentares, notícias, entrevistas.

Esta expressão é, de longe, a metáfora mais usada para explicar a dualidade do rendimento mínimo: para pessoas em situação de pobreza, dizem, não basta dar só peixe, nem apenas oferecer a cana para as ensinar a pescar. Tem de fazer-se, simultaneamente, as duas coisas — o peixe sendo o subsídio; a cana de pesca a componente de inserção social. Mas, correndo o risco de se tornar evidente que nunca pesquei na vida, será que a cana está ajustada ao pescador?

“Tinha de estar inscrito no centro de emprego e era obrigado a participar nas sessões mais inacreditáveis”, diz Pedro, o beneficiário de RSI de que falamos na primeira parte do artigo. “Já eu estava no meu doutoramento e queriam que eu fosse a uma formação sobre como fazer um CV.” Conta que o pai, José, chegou a ser contactado porque faltavam pessoas para abrir uma formação: “Era o total contrário de uma formação que servisse à pessoa. Era uma pessoa que servisse à formação.”

Entretanto, José completou o 12.º ano através do Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, as chamadas “novas oportunidades”. Ainda assim, chamavam-no para formações cujo público-alvo era alguém com níveis de escolaridade inferiores. “Mas, claro, se houvesse um pequeníssimo incentivo financeiro, a pessoa lá ia”, suspira Pedro.

Chalana chama a isto o “ciclo do PC”, ou papa-cursos. Conta-me a situação de outro beneficiário de RSI residente no bairro do Lagarteiro: “Já papei um curso de jardineiro, já papei um curso de madeiras. Olhe, doutor Pinto, sabe o que é que deu? Para ter uma namorada em cada curso.”

A integração pelo emprego não é, obviamente, possível para todos os beneficiários. Do universo de cerca de 211 mil pessoas que recebiam o RSI em dezembro de 2020, mais de 68 mil são menores de idade, ou seja, aproximadamente um terço dos beneficiários estão legalmente impedidos de trabalhar.

Além disto, mais de seis mil têm mais de 65 anos. E há mais. “Para muitos beneficiários, o RSI não pode propor a integração no emprego, porque as pessoas já estão a trabalhar”, explica o investigador Fernando Diogo, acrescentado que “o problema delas não é não estarem a trabalhar. O problema delas é o desemprego familiar, os baixos salários, a precariedade no trabalho”.

Também parece difícil, por exemplo, arranjar emprego a uma mulher que viva sozinha com três filhos, explica Chalana: “Dizes assim: ‘olha, tenho aqui um emprego para ti’. E perguntam-te: ‘mas quem é que me toma conta dos meninos?’ E olha, acabou ali o projeto de vida. Nunca vai funcionar, porque não há uma política integrada de trabalho, saúde, habitação... que isto não é por gavetas.”

Fernando Diogo, investigador e sociólogo, é especialmente crítico do papel de inserção. “A questão da componente de inserção é uma invenção do Estado”, garante. “As pessoas não se sentem ‘desinseridas’, sentem é que não têm dinheiro para comer, para comprar medicamentos, para comprar ao seu filho os mesmos ténis que os outros miúdos na escola usam, e que gozam com ele porque anda com os ténis rotos. E a preocupação é essa.”

Já o economista Carlos Farinha Rodrigues tem uma visão diferente: “Sem a parte de inclusão social, o RSI é nada mais do que um ‘subsídiozeco’, que garante que as pessoas possam sobreviver, mas não muito mais do que isso. E, portanto, claramente esta articulação entre a parte do subsídio e a parte de um contrato de inclusão social é fundamental.”

E como é que se avalia esta componente de inserção? Para alguns, sucesso é conseguir que todas as crianças sejam vacinadas. Para outros, é dar conhecimentos de economia familiar às pessoas. Para o antigo Secretário de Estado Paulo Pedroso, um dos maiores impactos do Rendimento Social de Inserção ao longo dos anos foi na educação: “Desde logo, foram muito visíveis os impactos na escola. As crianças de meios pobres passaram a ir à escola e esta passou a controlar se elas faltavam porque, no fundo, havia aqui um instrumento de pressão sobre as famílias — se os pais não garantissem que os filhos iam à escola, deixavam de receber a prestação.”

“Pergunto-me muitas vezes se esta geração de ciganos ativistas não terá sido impulsionada por isto”, continua Pedroso. “Nomeadamente, as raparigas ciganas. Muitas começaram a não sair da escola aos 10, 11 anos graças a esta prestação.” Mas, para o “pai” do Rendimento Mínimo, o objetivo nunca foi alcançado: “Acho que, 25 anos depois, desenvolver programas de inserção que funcionem continua a ser o problema.”

Há uns meses, avariou-se o cilindro para aquecer a água. Não havia dinheiro para o arranjar, nem tão pouco comprar um novo. Então, durante meses, Pedro e os pais, que introduzimos na primeira parte desta reportagem, aqueciam água no fogão, que levavam, balde a balde, para a casa de banho. Por largos meses, foi assim que os três tomaram banho. “Acho que foi das primeiras coisas que paguei com o doutoramento. São coisas pequenas”, diz Pedro. “Mas são coisas que ficam.”

Na loja online da Leroy Merlin, o preço de um termoacumulador novo vai dos 69,99€ aos 1599€. Idealmente, a melhor estratégia seria comprar um modelo mais caro, mais eficiente, com tecnologia mais avançada. Idealmente, pagar-se-ia pela instalação do equipamento em casa e, com o seguro de garantia extra, garantia-se também paz de alma — passariam anos até se ter de preocupar com o aparelho outra vez.

Mas, para as famílias mais pobres, não há melhor ou pior estratégia, só realidade. Mesmo comprando o modelo mais barato, substituir um cilindro avariado custa 32% do que uma família, em média, recebe de Rendimento Social de Inserção. Por isso, restam modelos velhos, em segunda, terceira, ou quarta mão — o que mais barato for. As coisas vão-se estragando frequentemente, obrigando famílias a gastar dinheiro que não têm.

Ninguém descreveu melhor este fenómeno como James Baldwin. Em 1961, o escritor negro, americano, ativista antirracista e anticolonialista publicou uma coleção de ensaios chamada Nobody Knows My Name [tradução: Ninguém Sabe o Meu Nome]. Num dos ensaios, escreveu que “qualquer pessoa que se tenha debatido com a pobreza sabe quão caro é ser pobre. Economicamente falando, os pés da pessoa estarão para sempre colocados sobre o tapete rolante da passadeira.”

Não consegui falar com o Chalana sobre James Baldwin — o tempo era limitado e o assistente social tinha muito para dizer. Disse-me, no entanto, uma coisa parecida: “É muito difícil caíres ao poço e saltares. Quando consigo libertar alguém, aponto num caderninho, sabes? Os meus pequenos e grandes galhardetes. Faço daquilo uma festa, parece que me saiu o Euromilhões. Mas contam-se pelos dedos. Se, em dez, conseguir ajudar um a sair, fico todo feliz.”

O RSI está pensado como uma medida temporária para ajudar na severidade da pobreza. Parte-se do princípio, então, que a pessoa conseguirá, no futuro, melhorar a sua situação.

Quando falamos de subsidiodependência, temos de nos perguntar: estaremos a dar condições às pessoas para que saiam do poço? De que lhes serve um peixe e uma cana quando não há nada para pescar?

A família de Pedro deixou de receber RSI no início de 2020, mas não foi graças ao sucesso do programa de inserção. Não se arranjou uma oportunidade de trabalho para o seu pai, José, ou para a sua mãe, Maria. O que ajudou aquela família foi uma decisão tomada em conjunto, quando Pedro acabou a licenciatura, por volta de 2014.

Com 21 anos, Pedro podia perfeitamente ter deixado os estudos de lado e arranjado um trabalho. Mas a família decidiu, em vez disso, investir na educação: “O futuro deles depende de duas coisas”, revela Pedro. “De uma eventual reforma que o meu pai venha a receber, e de mim. E, por isso, a grande preocupação é que ambas as coisas corram bem no futuro. Se tivesse ido trabalhar quando tirei a licenciatura, o problema resolvia-se no imediato. Mas fez-se a escolha para as coisas correrem melhor mais para a frente.”

Com a bolsa de doutoramento e o salário da universidade onde dá aulas, Pedro já consegue sustentar a família. Comprou-se o termoacumulador, um aspirador novo, um carro em segunda mão ou, como Pedro ilustrou, “um monte de sucata que acende mais luzes do que aquilo que anda”. E assim se vai aguentando.

Ser beneficiário do RSI implica tomar decisões difíceis e riscos mais ou menos calculados que não se resumem a uma escolha binária entre “querer trabalhar” ou “não querer trabalhar”.

Há muitos tons de cinzento na pobreza.

Logo nos primeiros minutos da entrevista, Carlos Farinha Rodrigues disse-me uma frase que parece resumir perfeitamente o debate ideológico por detrás de medidas como o RMG e o RSI. Apontei-a na hora. Ficou comigo no resto da conversa e nos dias seguintes, nas entrevistas, e em todo o processo de investigação e de escrita: “A pobreza é um resultado das decisões que tomamos e da forma como organizamos a sociedade. Não há frase mais assassina do que ‘pobres sempre houve e sempre haverá’.”

Afinal, o que pode o Rendimento Social de Inserção? Graças ao trabalho de pessoas como Carlos Farinha Rodrigues, sabemos que o apoio reduz a intensidade da pobreza em mais de 25% e a da pobreza infantil em cerca de 40%.

No entanto, “independentemente de uma avaliação extremamente positiva que tenho sobre o RSI ao longo destes anos,” continua o economista, “hoje é necessário repensá-lo fortemente. Passada esta crise pandémica, temos de pensar a sério no que fazer com o RSI. E, acima de tudo, de criar uma medida, seja ela o RSI ou outra coisa qualquer, que dê consistência às políticas sociais. Que quebre a transmissão intergeracional da pobreza, aquela ideia de que filho de pobre vai ser necessariamente pobre.”

Para o investigador Fernando Diogo, a resposta nunca passará apenas por uma reforma do Rendimento Social de Inserção: “O RSI não existe num vácuo, existe num contexto de uma sociedade. Se não há empregos, se os empregos são de má qualidade, o que é que ele pode fazer? Não há milagres. O RSI não substitui o funcionamento da economia.”

Após 25 anos da criação do Rendimento Mínimo Garantido, e num contexto de pandemia que pode empurrar, a longo prazo, mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza extrema, talvez a questão não seja o que pode o RSI, mas sim que sociedade queremos construir: uma que funcione para toda a gente, ou que apenas funcione para alguns.