Antropólogo e professor catedrático no ISCTE-IUL. Investigador do CRIA e ativista LGBTQI+. Antigo deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista.

O estranho caso da sobrevivência do luso-tropicalismo

Padecemos de uma narrativa perversa de identidade nacional, sustentada num imaginário colonial transposto para o presente. A hegemonia das visões luso-tropicalistas no discurso público é a negação dessa evidência.

A democracia portuguesa não soube descolonizar(-se). Uma demonstração desse insucesso é a perturbadora continuidade da hegemonia da narrativa lusotropicalista. Esta narrativa, largamente disseminada no senso comum, ampara processos de negação do racismo estrutural e institucional.

Embora a sua superação dependa sobremaneira de transformações político-económicas e de ação afirmativa (também recusadas pela democracia portuguesa), as narrativas e discursos também fazem realidade. Uma crítica a estes, e propostas de alternativas, são instrumentos fundamentais de transformação e um campo onde os aliados não-racializados do anti-racismo podem ter um papel relevante - no estado, no sistema educativo, na cultura, na comunicação social.

Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.

Neste texto procuro ensaiar um exercício simples: elencar as características principais do luso-tropicalismo e as práticas coloniais que o contradiziam; fazer o mesmo em relação ao que tenho designado como pós-lusotropicalismo ou, em suma, à continuidade da crença luso-tropicalista na democracia; e, por fim, pensar um pouco nos caminhos a seguir no futuro próximo.

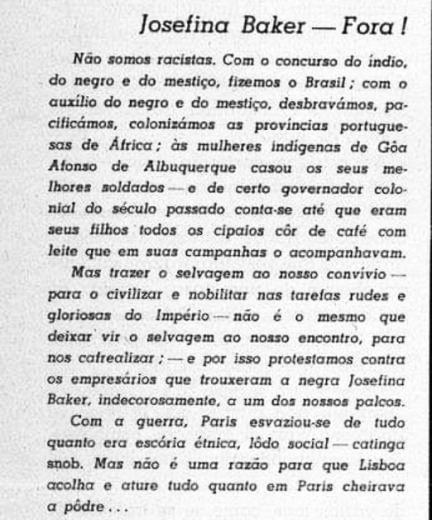

Há algum tempo deparei-me com um recorte de jornal publicado no mural de Facebook do meu colega e amigo Pedro Schacht, professor na Ohio State University. Trata-se de um texto publicado no jornal da Mocidade Portuguesa em 1941:

Ficamos perplexos com este texto. Não pelo facto de ele ser anterior à predominância do luso-tropicalismo no discurso oficial do colonialismo ditatorial português a partir dos anos cinquenta do século XX, pois é sabido como as crenças centrais a ele subjacentes já se verificavam desde pelo menos a Primeira República.

Faziam parte do discurso legitimador da investida do Estado português no colonialismo africano depois do Ultimato britânico.

Ficamos perplexos, sim, porque o à-vontade no uso de linguagem racista não nos parece algo de um passado remoto, mas antes algo bastante comum hoje, no século XXI, quer entre o chamado senso comum, quer até entre algumas autoridades culturais e políticas.

"Não somos racistas" é, obviamente, a frase-chave aqui. Pelo que tem implícito de vergonha em relação à possibilidade de ser-se racista, mas também pelo recurso ao "nós", que invoca não instituições ou regimes, mas sim "povo", identidade nacional, caráter nacional. E, ainda, pela necessidade de tal ser afirmado, o que só pode acontecer face à possibilidade do seu contrário ou a uma acusação externa. Esta frase é dita em 2022 da exata mesma maneira que o era em 1941.

A retórica da miscigenação é o segundo aspeto em que se deteta uma continuidade entre as duas datas. Note-se como ela distingue a experiência brasileira da experiência africana, e ambas da experiência indiana, consoante percepções de graus de civilização dos povos contactados ou colonizados.

Algo que, aliás, serviu de justificação a diferentes enquadramentos constitucionais em diferentes colónias. Mas também em termos de agência: o suposto ato miscigenador é tido como sendo uma iniciativa portuguesa, uma ação portuguesa, não o resultado de um encontro ou consenso igualitário.

A frase "não somos racistas" é dita em 2022 da exata mesma maneira que o era em 1941.

"Trazer o selvagem ao nosso convívio, para o civilizar, não é o mesmo que trazê-lo ao nosso encontro para nos cafrealizar". Aqui fica resumida a assimetria colonial, a ideia de que os portugueses ofereceram algo ao mundo, inclusive miscigenação, mas que o sentido inverso é intolerável, não sendo nem útil nem desejável que o Outro contribua algo para um Nós, muito menos que venha até nós. Dádiva sem contra-dádiva.

Este trecho de 1941 contém ainda reminiscências de posicionamentos anti-miscigenação e de subscrição de teorias assumidamente racistas que foram dominantes no pensamento académico português dos finais do século XIX e inícios do século XX. Foi dirigido à interpretação e gestão do colonialismo português na sua fase de implementação efetiva em África.

O luso-tropicalismo, construído a partir das interpretações do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, tornar-se-ia num discurso alternativo a esse. Dominante a partir dos finais da década de cinquenta do século XX, é usado para defender, em contexto de ditadura, a suposta excecionalidade do colonialismo português em África face à pressão internacional para a descolonização.

Vejamos algumas das características do discurso luso tropicalista e algumas das práticas coloniais que o contradiziam; algumas características do que denomino como discurso pós-lusotropicalista e suas contradições; e pistas para alternativas futuras, necessariamente políticas na sua pedagogia.

A ilusão excecionalista

O discurso luso-tropicalista recobria, em grande medida, o próprio discurso sobre a identidade nacional, sobretudo marcando os "Descobrimentos" como momento fundacional e o colonialismo como o seu corolário lógico.

Este colonialismo era visto desde uma perspetiva excecionalista, apresentando-o como mais humanista do que outros, em grande medida devido ao seu aspeto civilizador de fundo cristão.

Omitia olimpicamente questões como o tráfico de pessoas escravizadas ou o genocídio de populações indígenas, realçando a criação de uma ecumene lusocêntrica cuja principal característica teria sido a miscigenação, nunca questionada nas suas componentes assimétricas de classe, raça e género.

O colonialismo e a sua origem (os “Descobrimentos”), apresentavam-se, assim, como aspetos indistinguíveis da identidade nacional. E a esta mútua constituição de império e nação não eram alheias visões de posicionamento geopolítico e ideológico: o ideário luso-tropical declinava-se como anti-comunista mas também como anti-liberal/capitalista, apresentando Portugal como país não apenas Europeu mas sobretudo global.

O maior desafio que enfrentou foi, obviamente, o movimento anticolonial e as guerras de libertação nas colónias africanas, eventos que levaram a ajustamentos político-administrativos supostamente adaptados ao ideário luso-tropical.

A ideia de uma civilização portuguesa e cristã nos trópicos era contraditória com a segregação racial entre colonos, "assimilados" e indígenas e com as práticas de trabalho forçado, análogas à escravatura.

Este discurso não tinha, obviamente, adesão à realidade no período da sua implementação. Os “Descobrimentos”, ao serem vistos como gesta heróica mitificada e mistificada, não eram abordados como projeto político-económico de expansão do estado português.

E o genocídio de indígenas ou o tráfico de pessoas escravizadas não eram questionados, mas antes vistos numa perspetiva relativista de remissão para o contexto da época, realçando-se o que se via como um projeto civilizatório resultante desses factos.

A excecionalidade colonial não resistia à comparação com outros colonialismos, nem sequer ao facto de semelhantes excecionalismos terem também sido usados por eles. A ideia de uma civilização de base portuguesa e cristã nos trópicos era contraditória com as hierarquias e desigualdades constitucionais entre cidadãos, assimilados e indígenas na metrópole e nas colónias, assim como as práticas de trabalho forçado perpetuavam, sob novas designações, processos escravocratas.

A lista poderia continuar por várias páginas, mas não bastará dizer que colonialismo é sempre colonialismo, logo necessariamente contraditório com as premissas ideológicas do luso-tropicalismo? Tal torna-se particularmente evidente quando se recorda a situação ditatorial do tardo-colonialismo português e do luso-tropicalismo e o confronto com os movimentos de libertação nacional africanos.

Pós-lusotropicalismo

Mais interessante será abordar o que tenho designado como "pós-lusotropicalismo", neologismo inspirado em "pós-colonialismo". À semelhança do uso de "pós-colonial" por relação a "colonial", não se trata de uma superação do luso-tropicalismo mas, pelo contrário, da sua sobrevivência sob novos matizes e condições.

Em Portugal esse processo é muito forte, desde logo porque a própria narrativa da identidade nacional permaneceu dependente das premissas do luso-tropicalismo e do imaginário da experiência colonial. Apesar de um fim da ditadura em grande medida graças às lutas de libertação nas ex-colónias, apesar da instauração da democracia e apesar da reorientação europeia do país.

Vejamos: os “Descobrimentos” continuaram a ser a narrativa mítica fundadora de um sentido de identidade nacional; o excecionalismo colonial permaneceu incólume; a naturalização da escravidão e a negação da responsabilidade no tráfico continuaram sob a forma da relativização e contextualização históricas; a infantilização e romantização do "selvagem" sofreram uma adaptação "à la" Rousseau de cariz ambientalista e neo-romântico; a narrativa da miscigenação manteve-se na sua inconfessada assimetria de agências.

E os processos de racismo quotidiano, institucional e estrutural replicam grosso modo as categorias daquilo que chamei "Constituição colonial", com avatares contemporâneos das figuras do cidadão (o português "de bem"?) e do colono, do assimilado ("eles devem integrar-se") e do indígena ("o imigrante", "dos PALOP").

A situação colonial foi transplantada para a ex-metrópole e o discurso luso-tropical sobrevive como linguagem da sua negação.

Algumas adaptações semânticas foram produzidas de modo a serem mais consentâneas com as noções dominantes de direitos humanos e cidadania: o ideário da gesta civilizadora e do fundo cristocêntrico foi substituído pelas noções de "universalismo" e de "encontro cultural", e com a omissão da dimensão religiosa confessional.

Outras foram criações pós-coloniais semelhantes a outros contextos de países ex-colonizadores, como a CPLP ou a Lusofonia, embora esta última mereça um lugar de destaque como verdadeira invenção do período democrático, escolhendo a língua, esse património imaterial, como elo de ligação entre diferentes países.

Todavia: sempre com o subentendido de que a propriedade da língua é portuguesa e que esta foi oferecida a outrem, suspeitando-se da contra-dádiva (em sotaques, dialetos, ortografias).

Mas onde a continuidade luso-tropical no período democrático mais choca com a realidade é nos processos relacionados com o facto de que, acabadas as colónias, todo um processo de diversidade etno-racial passou a localizar-se na ex-metrópole e não em territórios "ultramarinos", quer por via do retorno de coloniais a seguir às independências, quer por via das imigrações pós-coloniais, quer ainda pela sucessão de gerações de afrodescendentes portugueses.

Como refere Grada Kilomba, o processo de descolonização pós-imperial, que ainda não se fez em Portugal, seria composto por várias fases, começando pela negação e seguindo-se-lhe a culpa, a vergonha, o reconhecimento e, por fim, a reparação.

A realidade socioeconómica portuguesa de hoje é marcadamente racializada na dimensão laboral, na dimensão geográfica e habitacional das áreas metropolitanas, nas desigualdades de acesso a espaços e bens públicos, na política e na comunicação social e mesmo na cidadania, nacionalidade e mobilidade. É como se a situação colonial tivesse sido transplantada para a ex-metrópole e o discurso luso-tropical sobrevivesse como linguagem da negação.

Torna-se evidente, pelo que expus sobre a sobrevivência do artifício retórico (mas que se transformou em crença profunda) do luso-tropicalismo, que a sociedade portuguesa em geral, e as suas instituições em particular, se encontra na fase inicialíssima da negação. E o discurso luso-tropicalista é um discurso com efeito de negação.

Sistematizemos, e repetindo alguns elementos já referidos, o complexo do pós-lusotropicalismo e de novas realidades sociais e culturais em democracia:

| 1 | A crença na ideia de que a descolonização política foi obra portuguesa e não dos movimentos de libertação (um dos fatores, aliás, para a própria revolução). |

| 2 | A crença na ideia de que a descolonização política significou descolonização cultural e simbólica. Os dois processos não foram e não vão necessariamente juntos. |

| 3 | A âncora identitária nacional é a sequência expansão 🠞 descobrimentos 🠞 colonização 🠞 lusofonia. |

| 4 | A continuidade de processos económicos de ancoramento "colonial" dos grandes grupos económicos às articulações com algumas oligarquias das ex-colónias. |

| 5 | A migração para Portugal de ex-colonizados até então impedidos de aceder à metrópole. |

| 6 | O surgimento de identidades afro-descendentes portuguesas. |

| 7 | A justaposição das instâncias de gestão da migração às instâncias de gestão do racismo, associando este àquela. |

| 8 | A narrativa histórica apresentada nos manuais escolares. |

| 9 | Cultura popular e mediática sem filtro de correção política. |

| 10 | A invenção da Lusofonia como continuidade idealizada do colonial. |

| 11 | A invenção da retórica substitutiva do universalismo e encontro de culturas. |

| 12 | A opção pela categoria de interculturalidade na governança nacional da diversidade etno-racial, guardando assim fronteiras entre grupos. |

| 13 | A recusa da existência de racismo estrutural e institucional e dos próprios conceitos. |

| 14 | A remissão do racismo para a dimensão moral e interpessoal. |

| 15 | O modelo francês do republicanismo universal e a resistência a categorias censitárias e a políticas de ação afirmativa. |

A urgência do antirracismo

Reparo agora que escrevi esta lista há cerca de dois anos. Nesse curto tempo deram-se vários desenvolvimentos. Recentemente, a luta contra o racismo em Portugal ganhou força e visibilidade, em grande medida graças ao trabalho concreto de movimentos sociais, ancorados pela crescente exigência de justiça e equidade por parte das populações racializadas e ainda pelo crescimento de gerações de afrodescendentes com capital cultural possibilitador de presença em instituições e espaço públicos.

A reação do Estado, das suas instituições, e de outras como a comunicação social, bem como desse novo espaço público que são as redes sociais, realçou o processo de negação. Tornou-se, todavia, numa "negação afirmativa", isto é, reativa, acusando o antirracismo de provocar racismo. No momento mais paradoxal, protagonizado pela nova extrema direita organizada, chegou-se a proclamar em manifestação que "Portugal não é racista".

Não cabe neste artigo abordar os múltiplos outros casos icónicos do que tem sido esta nova fase (já para não falar de eventos racistas trágicos e violentos, por vezes protagonizados pelo próprio Estado) em que o anti-antirracismo se tornou numa nova forma de ação política, partilhada por radicais de extrema-direita e por supostamente civilizados e tolerantes liberais (o que os une é, justamente, a crença luso-tropical profunda).

Mas, para o leitor avisado, diria que os processos repetidos e violentos de insulto e perseguição ao ativista Mamadou Ba ou à ex-deputada Joacine Katar Moreira ocupariam um lugar de destaque, mostrando que a crença luso-tropical não aguenta a contestação e depressa se transforma em racismo agressivo.

Simultaneamente, num plano não reativo e agressivo, mas sim de inconsciente e inquestionada "normalidade", a estátua erigida ao Padre António Vieira e a narrativa da sua representação escultórica simbolizam a continuidade da fantasia luso-tropical. Uma vez contestada a estátua, a reação à contestação mobilizou, então sim de forma investida, a sobreposição entre luso-tropicalismo e identidade nacional autorizada.

Que fazer? Desde logo, toda e qualquer luta antirracista deve ser protagonizada e dirigida por quem é alvo da discriminação e desigualdade provocadas pelo racismo estrutural. A pessoas como eu compete uma aliada desconstrução da branquitude hegemónica, nomeadamente as suas narrativas.

As condições que perpetuam do racismo não se limitam às narrativas e aos discurso: têm um fundo político-económico. Só reconhecendo isso se podem transformar as condições de vida das pessoas.

Certo é que as mudanças nas condições que perpetuam esse racismo não se limitam a narrativas e discursos, elas têm um fundo político-económico. As políticas de igualdade de oportunidades e de ação afirmativa são a única via possível para a transformação das condições de vida das pessoas. O reconhecimento de que essa desigualdade e discriminação existem só é possível uma vez reconhecida a pluralidade etno-racial da nossa sociedade - e as dificuldades nesse reconhecimento ficaram patentes na discussão sobre as categorias etno-raciais nos Censos.

O universalismo republicano de inspiração francesa em que vivemos é sem dúvida um ideal nobre. Mas, não estando cumprido no mundo real, ele acaba paradoxalmente por ser um empecilho ao seu próprio desígnio. E acaba por ser, também paradoxalmente, demasiado semelhante à fantasia de igualdade que o luso-tropicalismo propunha.

Até mesmo à esquerda do espectro político, de onde se espera a consideração de todas as emancipações, o reconhecimento quer da autonomia do racismo face ao classismo, quer das articulações entre racismo e capitalismo, tem sido difícil e enfrentado resistências.

É fundamental, portanto, a pressão no sentido de alterarmos a nossa narrativa de identidade nacional, sobretudo a sua ancoragem no que temos vindo a designar como "luso-tropicalismo", algo já muito para lá dos escritos de Gilberto Freyre ou dos seus apropriadores nacionais.

O papel social dos cientistas sociais e humanos, bem como dos artistas e agentes culturais, torna-se relevantíssimo e urgente, não só através de investigação desmistificadora, mas também pelos efeitos do conhecimento no sistema educativo, na comunicação social e no espaço público.

Regresso ao início e ao recorte de jornal de 1941: "não somos racistas". A mesma frase de uma manifestação recente da extrema-direita. Estou em crer que o complexo de negação é bastante mais transversal na sociedade portuguesa e em todo o seu espectro político, ainda que com esquemas de justificação que podem ser diferentes e em campos ideológicos bastante afastados.

Talvez porque a doença de que padecemos seja a de uma narrativa perversa de identidade nacional, ancorada num colonial imaginário transposto para o presente. A democracia portuguesa não soube, num dos seus maiores falhanços, descolonizar(-se). E uma demonstração desse insucesso é a perturbadora continuidade da hegemonia da narrativa luso-tropicalista.