Sana na N’hada: Cabral desimpediu a estrada da independência, só nos restava pavimentá-la!

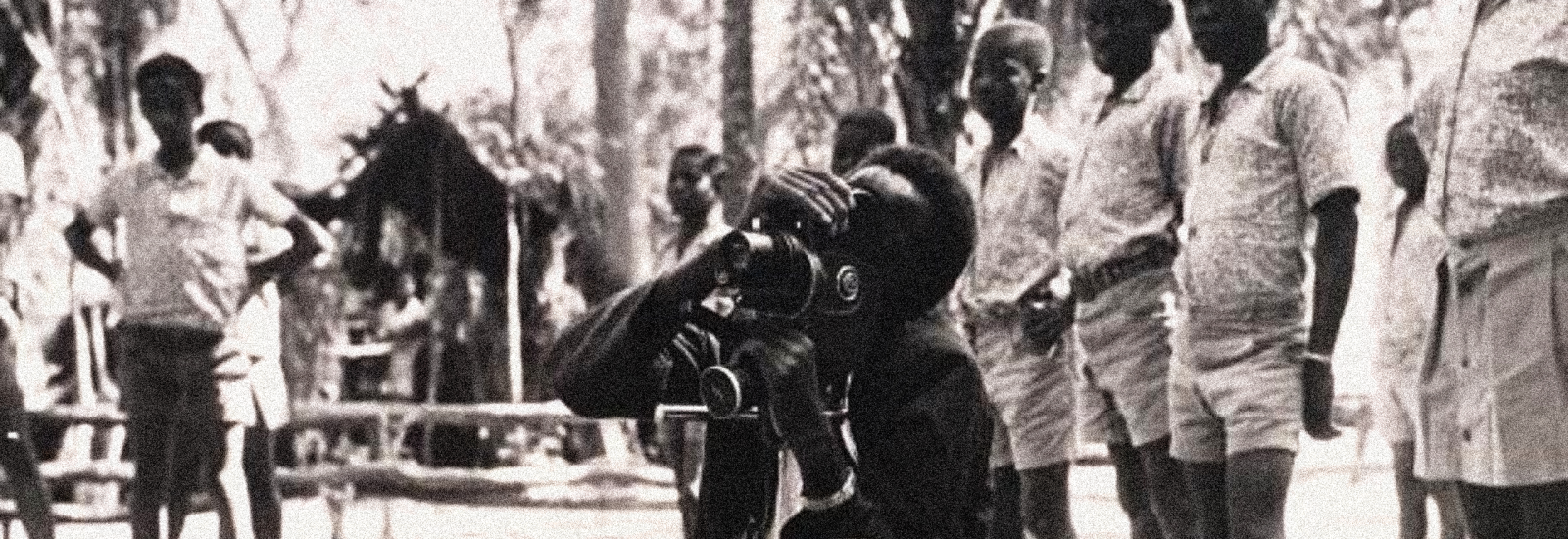

O realizador guineense filmou os combates dos guerrilheiros do PAIGC contra as tropas coloniais portuguesas e, nos últimos anos, tem-se dedicado a resgatar e arquivar as imagens da luta de libertação. Não quer que essas memórias caiam no esquecimento.

Acompanhados pela sua serenidade e sabedoria encantadoras, ficamos a conhecer o percurso singular e discreto de Sana na N’hada, ‘homem-grande’ que esteve no coração da História. Realizador guineense da geração de Flora Gomes, estudou cinema em Cuba por uma casualidade, filmou a guerrilha do PAIGC, foi diretor no Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau, e tem-se esforçado por resgatar e arquivar as imagens da luta de libertação.

Fez de tudo para filmar, quase sempre em baixo orçamento, e caminhando quilómetros para ir buscar e mandar revelar película. Relata-nos a importante e complexa missão que Amílcar Cabral lhes delegou e como foi, a meio desse processo, saber a esmagadora notícia do seu assassinato. Calhou-lhe, como primeiro trabalho, filmar Amílcar Cabral numa exposição sobre a Luta em Conacri, em 1972, e depois a transladação do seu corpo para Bissau, capturando a comoção dos guineenses pela morte do melhor pensador e líder da resistência anticolonial.

Em 1973, Sana ouvia Ana Maria, viúva de Cabral, “como se estivesse a sonhar, a delirar - agora o mundo parecia estar a desabar sobre a minha cabeça”, contar que Amílcar, “mesmo depois de ter sido alvejado com o primeiro tiro, ainda quis saber o que se passava e o porquê” do seu próprio assassinato. O sonho e a luta de Cabral podem não morrer, mas custa muito a pessoas como o Sana ver a distância entre o seu compromisso e o país atual. Entrou em depressão com a negligência que sofreram os materiais audiovisuais.

A nossa entrevista começa em setembro de 2022, na tabanca de Malafo, perto da sua aldeia natal, na inauguração da Abocha Mediateca, Prosseguimos entre Bissau e Lisboa, e acabámo-la após o Colóquio ‘Amílcar Cabral e a História do Futuro’, no mês passado.

Como derivou a sua via para o cinema?

Em 1963, eu tinha treze anos e frequentava a terceira classe na escola dos padres franciscanos na minha aldeia, Enxalé. Quando rebenta a guerra, havia tiroteio no quartel da minha tabanca e fugimos, com os meus irmãos e a mamã, para a base dos guerrilheiros. Fugimos para nos abrigarmos por uma semana no máximo, pensávamos, e o conflito durou onze anos.

Quando o conflito colonial terminou, toda a gente tinha um começo possível na função pública. As pessoas que trabalhavam na Rádio de Libertação, podiam trabalhar na Radiodifusao Nacional da Guiné Bissau, era uma estrutura existente, não era preciso inventar, só tinham que se adaptar à nova realidade.

No domínio do cinema, éramos quatro jovens formados em Cuba, Josefina Lopes Crato, José Bolama Cobumba, Florentino Flora Gomes e eu, já trabalhávamos há dois anos e tal. A nossa função como cineastas era única, a primeira vez que existia. Então, quando acaba a guerra nós tínhamos que criar uma coisa nova. Em 1977 os estatutos para criar o Instituto Nacional de Cinema.

Antes de ir estudar cinema passou pela educação e medicina, como foi?

Em 1964, no congresso do PAIGC, decidem que era preciso fundar a estrutura do novo Estado a criar. A consigna era “aquele que sabe ler que ensine os que não sabem”. Nesse quadro, fui fundar uma escola na tabanca de Bumal. No primeiro dia, apareceram 79 indivíduos que queriam saber ler e escrever. O Caetano Semedo, dirigente da guerrilha nessa região, tinha ido pedir à minha mãe para me levar com ele para junto dos guerrilheiros. A minha mãe não consentiu, mas ele levou-me na mesma. Então, vou dar aulas e fundar uma escola com pessoas da minha idade. Era uma responsabilidade enorme.

Fizemos umas carteiras de liana, ao ar livre, não havia cadernos para escrever os números nem quadro, fomos arranjando tábuas. Depois, não nos entendíamos linguisticamente, tive de aprender mandjaco para poder ensinar. Era mais fácil eu aprender a língua deles do que eles aprenderem balanta, a minha. Assim foi. No fim do ano escolar, na época das chuvas, deram-me um livre-trânsito para ir a Conacri fazer estágio para poder ensinar. Daqui para a fronteira levava uma semana, e tinha de passar pelo Senegal para ir a Conacri. Mas eu tinha um pé doente e não podia andar.

Na altura só se podia deslocar a pé?

Sim, claro, era guerra por toda a parte. Portanto, não fui porque estava doente. Depois mandaram-me buscar para ir a Morés, não sei porquê. Afinal, o Osvaldo Vieira, que era o chefe militar dessa Frente, lembrou-se que tinha prometido mandar-me a Conacri, para a Escola Piloto recém-criada. Quando cheguei a Morés, ele não estava. Fui parar ao Hospital de Campanha, onde o Simão Mendes queria homens feitos a quem ensinar os mínimos para socorrer os feridos na guerra que, muitas vezes, morriam antes de chegar ao hospital ou chegavam cheios de hemorragias, quase a morrer. O objectivo deste estágio era ensinar o pronto socorro aos militares, com idade para combater.

Como eu só tinha 15 anos, o Simão Mendes não me queria lá no hospital, disse que queria homens, “não precisava de bebés”. Mas eu tinha passado o dia todo a caminhar até Morés, um dia de viagem a pé, não havia maneira de voltar à procedência. Então tive que ficar no hospital, onde trabalho convencionalmente, faço o estágio com o Simão Mendes, termino o estágio, os meus colegas foram distribuídos para outras regiões, mas eu fico por ser menor. Depois vêm uns médicos cubanos e continuo com eles.

No final de 1966, cheguei a Conacri para seguir viagem para a União Soviética onde faria o liceu e depois Medicina. Mas chego atrasado, o grupo com que estava previsto ir partira uma semana antes. Amílcar Cabral disse que para Medicina já não dava para o nosso grupo, éramos seis: quatro iam para a agricultura, e nós dois (eu e o José Bolama Cobumba) íamos fazer cinema. Só que eu nunca tinha visto nenhuma imagem.

Não tinha visto nenhum filme? Nem uma fotografia?

Não. A única imagem que eu conhecia era a de Jesus Cristo, de um livro de catequese, não tinha visto nenhum filme.

Quantos anos passou em Cuba?

Cinco anos e meio, a fazer o Liceu e a formação em Cinema.

Além de Cuba, como é que a Guiné apoiava?

Não havia Estado, havia a guerrilha do PAIGC. O governo cubano recebia esses estudantes. A maior parte ia para a União Soviética, para a Alemanha, para a Hungria, para Checoslováquia, para Marrocos e para a Bulgária. Eu vou para Cuba, mas não havia escola de cinema, e sim um Instituto Cubano de Artes e Indústrias Cinematográficas, o ICAIC. Então, tivemos que fazer o Liceu de forma muito acelerada. Depois é que fomos para o Instituto de Cinema onde aprendemos, na prática, o mecanismo de uma câmara de 35 mm, a Arriflex alemã. O que é aquilo, como é que funciona, tudo isso num passeio diante do ICAIC.

Depois aprendemos a estrutura da película, a emulsão, o suporte, os sais de prata para revelação, toda essa teoria. Depois aprendemos ainda a fazer fotografias, fizemos quilómetros de película. Nós íamos para o laboratório com uma bobina cheia de película Kodak, e com rolos vazios já usados, enrolávamos em média 35 exposições e até umas 70 fotografias.

Ainda tem material desse tempo?

Fotografias não, mas algumas foram publicadas no PAIGC Actualités. Aquilo que fizemos em Cuba ficou lá. Mas parte das outras imagens, que a Filipa César ajudou a salvar, com financiamento da Alemanha, estão aqui na Mediateca. Depois de chegarmos a Conacri, a 7 de janeiro de 1972, fomos mandados para um estágio de aperfeiçoamento nas Actualidades Senegalesas, uma empresa do Estado, mas sem orçamento para nós. Voltamos de Cuba com câmaras fotográficas, tínhamos de fazer qualquer coisa. Nos fins de semana, dávamos uma fugida de Dakar para a zona lá da fronteira e íamos à guerrilha tirar fotografias. Os guerrilheiros não nos queriam lá, não éramos combatentes, só atrapalhávamos, como carga morta.

Nessa altura filmou a exposição de retratos da luta do PAIGC com Amílcar Cabral.

Em setembro já tínhamos câmaras de 16mm, as Beaulieu R16. Então, pela primeira vez, filmámos. 1972 assinalava o nono ano da Guerrilha da Guiné Bissau e filmamos uma exposição inaugurada por Amílcar Cabral, que a apresentava a Sékou Touré, em presença do corpo diplomático acreditado na Guiné Conacri e de militantes do PAIGC que se encontravam lá.

Portanto, era a primeira vez, e calhou-me filmar o Amílcar. Eu fazia a imagem e o Flora Gomes fazia o som. Não foi uma decisão, eu peguei na câmara e Flora pegou no gravador de cassetes. Aproveitamos a iluminação da televisão da Guiné Conacri que tinha um operador com uma lâmpada. Íamos empurrando um ao outro, para fazer as imagens.

Como era a exposição?

De fotografias, retratos da luta. O armamento apreendido ao inimigo, os quadros formados, as fotografias de pessoas mutiladas, doentes no hospital, o apetrecho de guerra e o inimigo.

O objetivo era dar a conhecer os avanços do PAIGC?

Justamente, era uma espécie de balanço de nove anos de luta do PAIGC. Portanto filmei isso, como disse, não tinha lâmpada, era preciso aproveitar o enquadramento da luz. Não foi grande coisa, quando quis fazer um grande plano o operador da TV de Conacri afastou-me, quando volto para filmar de perto eles apagam a luz, eu fiquei com imagens impossibilitadas.

Não tem imagens de Amílcar de perto, num plano fechado?

Quando ele apresentava a exposição no gabinete sim, agora quando na exposição ele faz um discurso, sozinho, eu queria filmar mas não foi possível. Estava lá perto mas não dava, o operador de câmara e o homem do som ocupavam tudo. Nós estávamos em baixo. Então faltou essa coisa mais de perto do meu público. Mas ainda aparece a Miriam Makeba, o Sékou Touré. Antes disso, Amílcar tinha dado uma conferência de imprensa, aí tive oportunidade de filmá-lo de perto, mas também havia muitos jornalistas assistindo à sua frente. Foi a primeira vez que filmamos. É muito importante, acho que podemos fazer algo dessas imagens.

Como relaciona essa experiência, o embrião de toda uma carreira, com o estarmos aqui agora a inaugurar um projecto que sempre quis fazer: uma Mediateca e uma biblioteca.

É o resultado da conclusão a que cheguei: por via oficial não é possível concretizar certas coisas. Não porque as pessoas sejam más ou porque não se interessam. Reconheço que têm outras prioridades, a agricultura, a saúde, o transporte. Tentámos várias vezes criar um fundo com ajuda do Estado, com ajuda privada, para a produção de filmes, mas não aconteceu.

Desde que a lei da criação do Instituto Nacional de Cinema foi promulgada, em 1978, nunca houve a mínima tentativa de criar condições para se fazer filmes, mas sempre houve película e dinheiro para se gastar em reportagem de discursos políticos. Estive à frente do Instituto Nacional de Cinema durante 22 anos, e nenhum ministro aceitou ou ouviu propostas, todo o tipo de imaginações que fiz não vingaram.

Como foi filmar durante a guerra?

Próximo do fim da guerra estive como repórter na frente norte e na frente leste. Isso significava andar quase uma semana até ao Senegal, carregar as baterias, descansar três dias e voltar para o mato. A partir do momento em que tinha a bateria carregada, podia filmar qualquer coisa, qualquer ataque, qualquer bombardeamento no caminho. O rio Geba está aí, é o limite das frentes leste e norte. A minha área de intervenção era de Bafatá para aqui.

Uma área enorme.

Na frente leste alguém [Paulo Correia] quis que eu fizesse a mesma coisa que na frente norte. Então, quando eu voltava, de três em três meses, a levar a película já exposta e buscar a película virgem, às vezes ficava na frente leste, filmava lá o que havia para filmar, depois regressava de novo a Conacri para arranjar película para a frente norte. Portanto, era caminhar e caminhar.

As condições de trabalho eram de facto muito duras.

O mais importante numa guerrilha, a nossa guerrilha, é andar, sempre a andar. Sempre tem que andar.

Mas ia acompanhado?

Claro. Enquanto estava na zona libertada, quando não havia combates, não havia tiros por aí eu não precisava de proteção. Quando as pessoas já tinham armas para disparar contra a aviação, os pilotos andavam mais prudentes. Eu filmava, mas se havia uma emboscada ou um ataque, os chefes claro que queriam que eu filmasse porque desejavam imortalizar-se. Mas às tantas, se se dizia na base “vamos atacar a dez quilómetros daqui”, tudo bem.

Mas eu começava a perceber que estamos já perto do objetivo através dos comportamentos, os sorrisos já estavam mais nervosos, as pessoas começaram a puxar o boné, a Kalashnikov, isso quer dizer que já estamos perto. Aí já somos pouco amigos. Já não me sorriem, não me querem por perto. No princípio, lá na base, queriam que eu ficasse perto deles, mas depois não.

Então tinha de racionar bem o que e como filmar.

Devia filmar o espaço, os passos, sobretudo as caras e o movimento, mas também não podia filmar muito porque a película era pouca e tinha de carregar uma pasta pesada com o material.

E a logística para se alimentar e hidratar no dia-a-dia?

Para se poder poupar água, corta-se um limão, põe-se num litro de água. Assim a água já não sabe muito bem, é forte, e com o limão dá menos sede. Com um litro d’água aguenta-se uns três dias, por aí.

E como desenrascavam comida?

Quando aparecia.

As populações das tabancas iam ajudando?

Sim, sempre que elas podiam. Nos primeiros anos, 1963 a 1965, havia muita reserva, muita comida e muito gado. Depois a tropa portuguesa comia, nós também comíamos, às tantas já não havia mais gado doméstico, cabras, porquinhos. Então as próximas vítimas foram os antílopes, aves selvagens, gazelas, hipopótamos, por aí.

E crocodilo? Já experimentei carne de crocodilo e não é má.

Não tem gordura nenhuma. Por exemplo, uma iguana é saudável.

Então fazia essa documentação e entregava o material, depois os filmes eram passados na clandestinidade?

Não, ninguém os via. Nós estivemos a filmar durante cinco anos, até 1976, e só mais tarde é que vimos algumas dessas imagens.

Então quem é que ficou com os filmes?

O PAIGC recebia e mandava para um país amigo, se houvesse delegação. Para a Suécia, para a União Soviética, para a Argélia. A intenção era eles revelarem a película e mandarem de volta.

E depois?

O único que mandou de volta foi a União Soviética. Mas mandou o negativo, não tiraram cópia do trabalho. Era o que nós filmamos na Proclamação do Estado, em Boé, a 24 de Setembro de 1973. Desde 1974 que não consigo saber o paradeiro das outras películas.

Que alívio ter salvo as imagens da auto-proclamação da Independência. E quando é que as viu?

Em setembro de 1974 (depois da Revolução do 25 de abril) eu estava em Conacri, para onde levei a minha película exposta, e encontrei a película da proclamação do Estado numa prateleira. Como havia um barco que ia para Bissau, as pessoas começaram a preparar as coisas do PAIGC para mandar para lá. Eu embalo aquilo que tinha a ver com o meu trabalho e meto num barco. Sigo nesse barco até Boké, desço e volto para Conacri, mal chego dizem-me: “tens de ir para Bissau, há uma missão para Cabo Verde. A aviação portuguesa leva-te de Bissau para Cabo Verde”.

Então vou de Conacri a Bissau numa avioneta do exército português. Nem conhecia ainda Bissau, ainda lá estava tropa portuguesa, tinha havido um cessar-fogo espontâneo, não foi decretado. Já estávamos a começar a negociar. Lembro de, a 9 de setembro, embarcarem em Bissau seis mil tropas de regresso a Portugal. E lá sigo no avião com a delegação do PAIGC, desde a Guiné-Bissau para Cabo Verde, no dia 12, conduzida por Pedro Pires, com o Julinho Carvalho, Agnelo Dantas, Silvino da Luz, etc. Cabo Verde era ainda portuguesa, como Bissau. O PAIGC não tinha entrado, só entraria em outubro.

Mas só em 1975, quando fui uma vez acompanhar o cineasta sueco Lennart Malmer, que tinha coisas na alfândega no porto de Bissau, é que descubro o material que embalei em Conacri um ano antes. Tinha ficado ao sol aquele tempo todo.

E como conseguiram revelar mais material?

Em 1976 fizemos um finca-pé com o Mário Pinto de Andrade [coordenador-geral do Conselho Nacional de Cultura e Ministro da Informação e Cultura da Guiné Bissau entre 1976 e 1980] e com a sua esposa, a realizadora Sarah Maldoror, para sensibilizar e arranjar financiamento sueco para revelar o que ainda estava em Conacri do que tínhamos filmado cinco anos atrás. Mas era só uma parte.

Porque muito material foi enviado para revelação e estará algures?

Mesmo assim, tínhamos cem horas de imagens. Aquilo que não foi enviado para os países amigos, estava lá, em altas temperaturas e tudo emaranhado. Filmamos quase sempre com película Kodak, a preto e branco. Fui à Suécia verificar o estado das imagens reveladas que, surpreendentemente, estavam em bom estado. Só pude montar um primeiro filme que se chama O Regresso de Amílcar Cabral.

Em O regresso de Amílcar Cabral as imagens são feitas apenas por si?

18 das 19 bobinas do filme são minhas; a outra é do Flora Gomes. Eu e o José Bolama Cobumba, que fez o som do filme, fomos a Conacri com a delegação que trouxe os restos mortais de Amílcar Cabral. O Flora Gomes filmou uma bobina no aeroporto de Bissau, quando o corpo chegou, tínhamos duas câmaras. A história do filme é a transladação do corpo de Cabral, de Conacri para Bissau. Segui o processo todo de Conacri até ao aeroporto, até ao Palácio, para chegar à Fortaleza de São José da Amura, onde está sepultado.

Como foram os seus contactos com Amílcar Cabral?

A primeira vez que o vi foi em Morés, na frente norte, em meados de 1966. Depois foi em Conacri, em Havana e ainda em Conacri, quando voltei de Cuba. No dia 22 de dezembro de 1972, em Dakar, vi Amílcar Cabral pela última vez, um mês antes de ele ser assassinado.

Então, estando o nosso grupo de quatro elementos em Dacar, num estágio nas Actualités Sénégalaises, Amílcar Cabral veio de visita ao Lar do PAIGC. No fim da sua visita, chamou-nos à parte para nos dar uma missão: a de ir filmar, nas três frentes de luta, os preparativos para a proclamação do Estado da Guiné-Bissau. No termo desta visita, Amílcar Cabral marcou-nos um encontro em Conacri, em Março do ano seguinte, para um balanço da nossa visita ao que se seguiu: isto é segredo, não se comente com ninguém!

E como correu a missão?

Dias depois eu, Josefina Lopes Crato, José Bolama Cobumba e Florentino Flora Gomes montamos num Jeep Waz soviético, conduzido por Sirifo Dansó, dentro do qual encontrámos um caucasiano que nenhum de nós tinha visto antes, o que nos mergulhou num profundo silêncio que ninguém quebrou até ao destino. Viemos a saber mais tarde que o indivíduo chamava-se Oleg Ignátiev, um repórter do Pravda.

Partimos rumo a Ziguinchor, Casamansa, no sul do Senegal, onde chegamos por volta das 20 horas. Ali fomos recebidos por Lúcio Soares, chefe militar da frente norte, Luís Correia, da segurança da frente, Manecas Santos, da artilharia pesada, Duke Djassy, do corpo de Exército comandado por Quecuta Mané, Cambanó Mané, aliás Iongoiá, do corpo de exército comandado por Braima Bangura. Alojaram-nos na residência do Luís Cabral, então chefe da frente norte. Ninguém disse uma só palavra durante toda a tarde.

À noite, face aos imperativos de segurança, as nossas piadas habituais eram sussurradas, falávamos sobre o que podia acontecer a qualquer um de nós e deixávamos recados às nossas respectivas mamãs, que nenhum de nós conhecia. As piadas eram mais um derivativo do nervosismo e da ansiedade diante da esmagadora responsabilidade que Amílcar Cabral nos tinha posto em cima. E se, por qualquer acaso, por medo, justamente, de não falhar, falhássemos a missão? Essa era a questão!

Passámos a noite juntos numa sala; o Oleg Ignátiev ocupou o quarto de cama. Na manhã seguinte Luís Correia e Duke Djassy vieram lembrar-nos que, para além da proibição de falar em voz alta, também não devíamos pôr o nariz fora de casa. Face aos nossos protestos, obtivemos deles a permissão de irmos desentorpecer as pernas e aproveitamos para mergulhar o mais longe possível na planície herbosa de Ziguinchor, voltando logo ao nosso confinamento. O meu amigo Cambanó aproveitou para troçar da minha suposta ‘prisão’.

No fim da tarde partimos rumo à nossa fronteira norte, a uns 100 kms. Não nos detivemos em Cumbanghor, indo diretamente para Sambuia. Dalí atravessamos o rio Farim e passámos por Djacal para irmos pernoitar em Maquê. É um trajeto por mim conhecido por ter passado pela última tabanca há seis anos, de volta a Morés depois de ter levado à fronteira do Senegal nove feridos, vítimas do bombardeamento que ceifou a vida do meu chefe Simão Mendes, a 19 de fevereiro de 1966.

Entretanto perceberam quem era o senhor branco que estava convosco?

Só ficou clara para nós a identidade do nosso hóspede quando a nossa equipa é apresentada na base de Maquê: “ele é Sr. Oleg Ignátiev, comentarista especial do Pravda, um famoso jornal soviético”. Aí distribuímos as funções dentro da equipa. Todos tínhamos uma câmara fotográfica, Oleg inclusive, cada um de nós pôde utilizar a sua, cabendo aos dois elementos da equipa que, até aí, não tinham filmado ainda, exercer agora: José Bolama Cobumba e Josefina Lopes Crato. Os dois iriam revezar-se dada a fadiga da marcha. Eu fiquei com a responsabilidade de interpretar ao Oleg tudo o que se dizia em crioulo para espanhol.

O Sana ficou com a importante tarefa de intérprete para o soviético.

Os meus colegas decidiram que eu seria um bom intérprete para ele, Oleg, uma vez que o próprio me confiou os seus documentos ao partir para um comício. Também tinha de ocupar-me da sua logística, da sua segurança e da respetiva documentação, que não podia cair em mãos alheias.

A partir de Maquê, o chefe militar da frente, Lúcio Soares, decidiu atacar todo o tempo as guarnições que estavam na nossa rota. Em Maquê houve um primeiro encontro, que o José Bolama filmou e onde o Oleg foi apresentado ao público, o que foi uma espécie de convite do lobo tuga ao curral do PAIGC. Ele usou da palavra, de onde surgiu a necessidade de uma interpretação das suas palavras.

E depois?

Na noite seguinte partimos de Maquê para Morés, via Madina, sob o ribombar de bazookas e canhões sem recuo, em respetivos ataques contra Olossato e Mansabá, que deviam ser obrigados a recolher aos abrigos para podermos passar tranquilamente. Pernoitamos em Madina para seguir viagem na manhã seguinte rumo a Morés.

Chegados a Morés, eu fui buscar água para Oleg, o meu hóspede, se banhar. Aqui encontrei antigos colegas de estágio, meninas na sua maioria, que acreditavam que eu já era médico, o que me cansei de desmentir, em vão.

As nossas efusões não duraram muito, pois, ao regressar à palhota do meu hóspede, Oleg Ignátiev, encontrei-o deitado de costas, inerte, inconsciente, os olhos esbugalhados, com um aparelho de rádio ao peito. Do rádio, que assobiava mais do que falar, reconheci a voz do presidente Sékou Touré num tom enérgico, mas cujo sentido, com o meu parco francês e o pânico do estado de Oleg me inspiravam, não me deixava compreender.

Acordei o Oleg, que balbuciou numa língua, a sua, algo que eu não entendia, e voltou a desmaiar. Aí eu fui correndo ver Lúcio Soares e o chefe político da frente norte, Pascoal Alves, que encontrei ambos agarrados a outro rádio e a escutar o mesmo presidente da Guiné-Conacri, Ahmed Sékou Touré, mas desta vez percebi que se tratava de algo muitíssimo grave. Que tinha a ver com Amílcar Cabral. Mas fui caçado dali, sem miramientos, pelos dois dirigentes do PAIGC.

Como soube do assassinato de Amílcar Cabral?

De volta ao Oleg, desta vez encontrei-o desperto e mais sereno. A primeira coisa que ele me disse foi uma terrível pergunta, que eu mal podia responder, porque imensa, surpreendente, terrível, esmagadora. Oleg Ignatiev disse: “mataram Amílcar Cabral, o que vocês vão fazer? Vai acabar o PAIGC, os fascistas vão ganhar?!” Sem me deixar tentar responder, no caso de eu conseguir atinar algo ou balbuciar um começo de frase, Oleg exigiu que o levasse para junto dos dirigentes da frente norte, e lá fomos os dois a passo de carga. Desta vez já os interessados não podiam correr comigo. Oleg repete a mesma pergunta mas, desta vez a quem de direito e não obteve resposta imediata ou talvez eu não tenha ouvido bem. Oleg disse: “eu tenho de chegar a Conacri antes do…funeral do…”.

Pascoal Alves faz um gesto imperativo para me afastar dali e eu ia a fugir, literalmente, quando o grupo que atacou Mansabá na noite anterior chegou e Lúcio, como que movido por uma mola qualquer, se levanta e dá uma ordem com uma voz enérgica que eu nunca lhe conheci e que ordenava os combatentes, dirigidos por Mbemba Seidi e César Mendonça, para voltarem imediatamente e atacar de novo Mansabá até ao amanhecer. Estes, incrédulos, iam protestar quando um gesto de Lúcio em direção do rádio os deixou ouvir a fatal notícia.

No dia seguinte, num comício organizado em Iracunda, o velho Quebá Irá, aquele que outrora me chamava de Pequeno Enfermeiro, resumiu numa frase aquilo que Oleg Ignátiev queria saber. Quebá Irá afirmou: “Mas quem disse que Amílcar Cabral morreu? Mesmo que seja o caso, ele já desimpediu a estrada da independência, só nos resta pavimentá-la!”.

E decide filmar o funeral de Cabral?

A missão da nossa equipa, que era de visitar as três frentes de luta, estava agora comprometida pelo desaparecimento do nosso líder, Amílcar Cabral. Mas Oleg Ignátiev tinha outro problema insolúvel: a via mais rápida para Conacri era passando pelo Senegal; ora, tendo ele acabado de abandonar o Senegal oficialmente, já não podia voltar a entrar sem visto. A solução que se impõe ao grupo é, pois, continuar viagem atravessando todo o país e chegar à fronteira sul, onde nenhum de nós precisava de um visto para entrar. Chegaríamos a tempo de assistir às exéquias de Cabral?

Conseguiram?

No dia seguinte atravessámos a estrada Mansoa/Mansabá para pernoitar em Mandincara/Darsalaam. A nossa chegada foi concomitante com a da Titina Sylla, responsável pelos serviços de saúde da frente norte, a quem a sua fiel amiga, Ana-Maria Gomes, comissária política do sector de Sará, veio acompanhar até ali. Titina, em sentido contrário ao nosso, ía ao funeral de Amílcar Cabral em Conacri, onde ela nunca chegaria, tendo sido vítima da emboscada de uma patrulha portuguesa. Morreu no rio Farim, na travessia Djacal/Sambuia, lá por onde nós tínhamos passado, havia apenas alguns dias, para Maquê. Mas antes de nos separarmos, na manhã seguinte, a Ana-Maria regressou connosco para Sará.

Na base de Sará/Enxalé, a nossa equipa parou um dia para permitir a organização da nossa travessia do rio Geba. Numa tranquila tarde de janeiro de 1973, passámos por Malafo, exatamente onde estamos e onde fica a nossa Mediateca, para a frente leste na chamada “Zona 7”. A travessia do rio Geba fez-se por Enxalé, que é a minha tabanca natal, a bordo de uma canoa remada por Fóna na Mbitna, da minha idade.

No meio dessa tristeza toda, regressa aos lugares da sua infância.

Aquilo foi quase a roçar uma lancha que patrulhava o rio, de motor em silêncio, a favor da corrente. Eu, com aquela emoção de estar a passar por onde andei em criança, descrevia o local ao Oleg Ignátiev, em voz queda, quando o Fóna me avisou com palavrões da lancha que a nossa piroga ia a roçar em sentido contrário, com destino a Ponta Varela. Escapámos por um triz!

Fiquei muito tempo a olhar para aquela luz de presença da lancha, que se afastava, e a pensar no que aconteceria se fôssemos apanhados, com o Oleg a bordo, enquanto a nossa canoa avançava muito lentamente, pois íamos a contra-corrente. Mal pisamos o solo lodoso de Ponta Varela, os homens de Caetano Semedo atacavam o aquartelamento do Xime. A resposta dos portugueses não se fez esperar e alguns obuses de canhão do batalhão de Xime vieram dar-nos as boas vindas à Zona 7, obrigando-nos a cair de borco sobre o lodaçal.

Já depois de passar pelos arredores de Xime, tropeçamos com os nossos camaradas, autores do ataque nocturno precedente, que regressavam à base. Serviram-nos de guias, até o Caetano Semedo e o Ansumane Mané, aliás Bric-brac, seu adjunto. Tão bem que mal, discretamente, Caetano Semedo e eu matámos saudades de uma separação de quase sete anos, quando ele na altura partia para a Academia Militar de Nanking, na China, e me deixara em Bumal para abrir a minha escola.

É impressionante a sua capacidade de lembrança com precisão…

Doravante, debilitado pela marcha forçada e pela pouca alimentação, não tenho muita lembrança dos acontecimentos. Só sei que o Oleg mal aceitava tragar a pouca comida que aparecia. Partimos da Zona 7 para Gbotchol, Quinára, onde só fizemos uma pequena pausa antes de prosseguir, às 4 horas da manhã, para Unal. À tarde desse dia atravessamos a estrada Buba/Quebo e chegamos ao destino às 19 horas locais. Pelo caminho, tivemos de fazer uma pausa entre as 10 e as 16 horas porque o Oleg não aguentava o tórrido calor e o clima muito húmido, ele que também estava tão enfraquecido como nós todos. O Oleg já só tomava uns comprimidos “para mitigar os efeitos da fome”, dizia-me ele.

A Unal chegámos a uma base abandonada. A nossa escolta não sabia para onde os camaradas se tinham mudado. Oleg pediu-me para verificar qual o tempo necessário para encontrar a nova base. Ninguém sabia. Oleg insiste, eu tenho que repetir a pergunta. O homem diz não saber e prossegue: “a nova base pode ser longe ou não muito longe”. Oleg perde as estribeiras. Como é que um lugar pode ser longe e não muito longe ao mesmo tempo? Estão a brincar comigo?! Eu sou o representante de um grande país que vos ajuda a lutar pela vossa liberdade…”.

O homem não entende, mas sabe que o meu hóspede está furioso. O escolta toma uma decisão: dispara uma longa rajada de Kaláshnicov ao ar, que tem o condão de enfurecer ainda mais Oleg. Ele faz uma longa tirada a dizer que estamos a gastar debalde as balas que custam muito a produzir. Eu já não traduzo por achar inútil. Toda a gente se olha, desafiadoramente. Lá ao longe, em resposta aos tiros do nosso escolta, chega uma réplica de balas tracejantes ao ar. Já sabemos onde ir.

Era o sinal de código.

Na base de Unal posso conhecer por fim os camaradas Úmaro Djalló, Abubacar Barry e Iafai Camará, de quem Caetano Semedo sempre me falou, como sendo alguns dos que dirigiam a nossa luta. A partir de Unal viajamos de canoa uma noite inteira, durante umas 9 horas até chegarmos a Candjafra, já ao amanhecer. Ainda na canoa, eu fui acordado pelos disparos do canhão de Guiledje, que tentava alvejar o camião que nos vinha buscar no desembarcadouro.

Após uma viagem de 15 dias, conseguimos atravessar todo o território da Guiné, de Sambuia, perto de Bigene, a Candjafra. João da Silva, responsável local, nos recebeu sem mesmo nos deixar tempo de nos apresentarmos. Aparentemente, ele nos esperava, pois disse-nos que tínhamos de atravessar o pequeno rio/fronteira, antes do amanhecer inteiramente, pois os aviões portugueses iam começar os bombardeamentos diários, o que se verificou tão logo abandonámos a jangada, quase destruída. Mas já estávamos na República da Guiné.

Foi muito difícil lidar com o assassinato de um grande líder?

A realidade da morte de Amílcar Cabral começou, sub-reptícia e insidiosamente, a invadir-me a consciência. Parecia-me surrealista a ideia da matança do camarada Cabral. Eu recusava-me absurdamente a acreditar naquela ideia, mas os incessantes combates por todo o lado traziam-me de volta à realidade: exprimia-se a raiva do combatente pela morte do seu chefe.

Em Conacri, no Secretariado-Geral do PAIGC, logo que chegámos, a nossa equipa de quatro cineastas teve um encontro com a doravante viúva de Amílcar Cabral, a camarada Ana-Maria.

O que conseguiu saber logo na altura sobre esses momentos trágicos?

Ela descreveu-nos a última jornada que passou com o seu marido antes de voltarem a casa à noite. O carro em que viajaram estava ainda no local da tragédia, com o buraco de uma bala numa das portas. A nódoa acastanhada do sangue de Cabral manchava o solo. Ana Maria disse-nos que Amílcar Cabral recusou terminantemente ser amarrado, de mãos às costas, e ainda mais ser levado para Bissau, como os seus assassinos pretendiam. Que, pelo contrário, Amílcar Cabral insistia veementemente para irem, com ele, ao seu gabinete para uma conversa séria. Que, mesmo depois de ter sido alvejado com o primeiro tiro, ele ainda queria saber o que se passava e o porquê?

Eu ouvia aquilo tudo en état second, como se estivesse a sonhar, a delirar. Agora o mundo parecia estar a desabar sobre a minha cabeça.

Depois fomos ver o camarada Aristides Pereira, que tinha ainda os sinais das cordas com que foi amarrado nos cotovelos. Felizmente, foi salvo antes de chegarem a Bissau com ele amarrado, como era intenção dos raptores.

Já não me lembro do que aconteceu nesse dia comigo, nem sei como fui para Dakar. Só sei que, ainda em Conacri, declinei o convite de ir assistir ao julgamento dos assassinos de Amílcar Cabral.

Entrevista original e integral publicada no Buala.