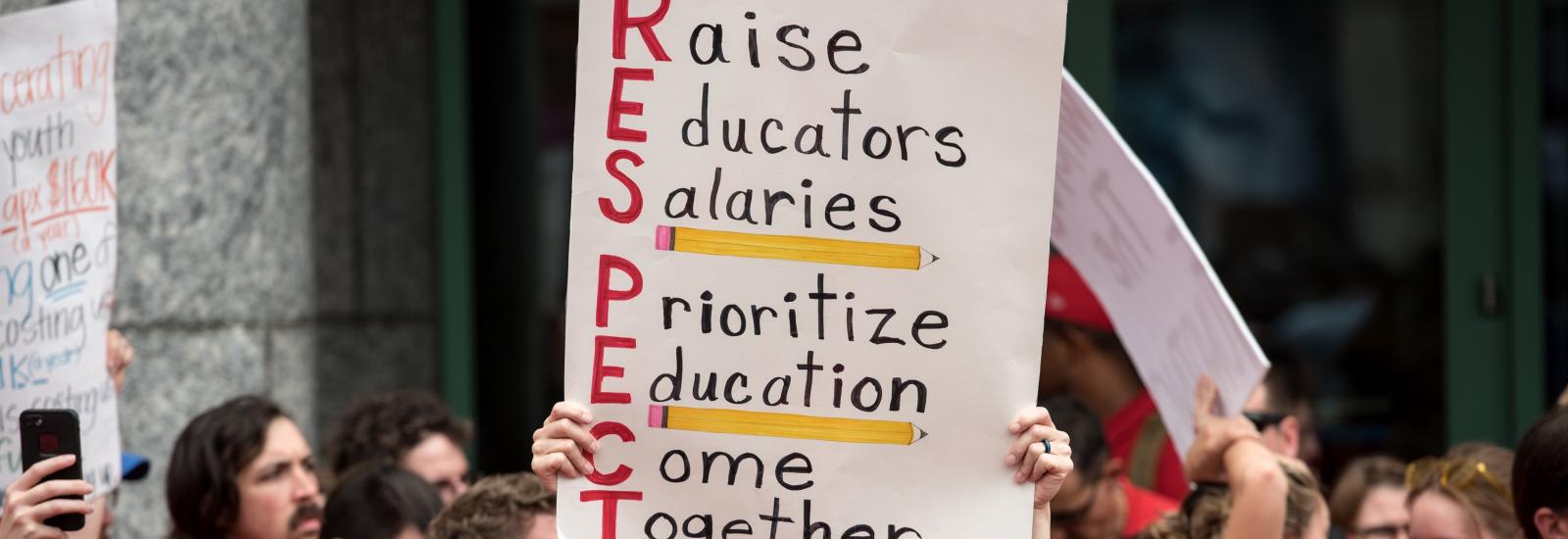

Eric Blanc: as greves dos professores reacenderam o movimento laboral nos Estados Unidos

Durante ano e meio, professores norte-americanos fizeram greves ilegais por melhores salários e em defesa da escola pública. Criaram um movimento alargado com funcionários escolares, pais e alunos que chegou a vários estados e inspirou o ressurgir do movimento laboral nos Estados Unidos.

Um ano e meio de greves ilegais de professores a exigir melhores salários e mais investimento na escola pública norte-americana abalaram o movimento laboral norte-americano. O entusiasmo de uma greve na Virginia Ocidental espalhou-se e depressa se lhe juntaram professores de outros estados (Arizona, Florida, Oklahoma), todos com maioria eleitoral republicana. As suas reivindicações foram aceites, o caminho da privatização da escola pública sofreu um grande percalço, mesmo que se venha a provar breve, e o seu modelo de luta contribuiu para revigorar as lutas laborais nos Estados Unidos.

Há, agora, sindicatos a serem criados nos armazéns da Amazon e nas cafeterias da Starbucks. Quem lidera as lutas são jovens trabalhadores, fartos dos baixos salários, das condições de trabalho desumanas e da desigualdade social, e a palavra “sindicato” deixou de ser um palavrão. “O trabalho é novamente sexy”, disse recentemente um dos organizadores na Starbucks.

Nos primeiros meses de 2018, professores e restantes trabalhadores escolares, apoiados por pais e alunos, criaram um movimento grevista de base. Avançaram com exigências e, perante a resistência dos sindicatos e o desinteresse de alguns políticos, não desistiram: apresentaram-nas e, com a mobilização a aumentar, acabaram por se lhes juntar. Em ano e meio de luta, os professores perceberam o poder que detêm, aprenderam novas lógicas de fazer política e, sobretudo, um novo conceito prático de solidariedade. Muitos haviam votado em Donald Tump em 2016, mas “a participação no processo de luta mudou a maneira como viam o mundo de uma forma bastante drástica”, explica Eric Blanc no livro Red State Revolt – The Teacher’s Strike Wave and Working-class Politics, publicado em 2019.

Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.

Há décadas que a educação pública nos Estados Unidos é alvo de desinvestimento nas carreiras dos professores e nas suas infraestruturas. É a face mais visível, argumenta Eric Blanc, de uma estratégia governativa de privatização da escola pública. “Se criarem um ciclo vicioso no qual escolas más levam os pais a tirar de lá os seus filhos, essas escolas perdem financiamento e todos os problemas pioram”, explica. É uma lógica que extravasa em muito as fronteiras norte-americanas.

Pouco depois da primeira greve ter começado na Virginia Ocidental, Eric Blanc aceitou o desafio da revista norte-americana Jacobin para cobrir os protestos, mesmo sem ter qualquer experiência em jornalismo. Teve acesso exclusivo aos bastidores da contestação, incluindo a diversos grupos privados de Facebook onde os professores se organizavam e partilhavam as suas experiências, e viu de perto como as lutas influenciaram a mentalidade de quem nelas participava. Como se pode construir um movimento alargado de reivindicações em defesa de melhor trabalho e Estado-social.

Escreveu no seu livro que o salário de um professor deixou de lhe permitir pagar a renda. Também temos visto nos Estados Unidos casos de professores a viverem em carros ou a acumularem dois, três trabalhos só para sobreviverem. Que realidades enfrentou enquanto professor, ou viu os seus colegas enfrentarem, que o levou à organização dos trabalhadores docentes?

É particularmente difícil ser-se professor nos Estados Unidos, não apenas pelos baixos salários, mas também porque as condições nas escolas são duras. As escolas estão subfinanciadas, o tamanho das turmas é enorme. Ser-se um bom professor, a razão porque a maioria de nós escolhe a profissão, fica muito difícil por causa do subfinanciamento e da mercantilização da educação. Há imensos obstáculos ao simples gesto de ajudar os alunos a aprender e essa combinação levou-me a organizar-me e, depois, a escrever sobre exemplos de sucesso de pessoas que conseguiram dar a volta a isso, porque há imensa desmoralização. Há muita falta de professores e essa é uma das razões porque é tão importante apontar-se para o que pode mudar.

Refere-o muito no seu livro. Não é só sobre o salário, é, como disse, sobre o tamanho das turmas, as avaliações padronizadas. Há um esforço para desmoralizar os professores e baixar as expectativas que a sociedade tem da educação pública?

Sim. Não é uma conspiração ou algo desse género, até porque as pessoas e instituições que o promovem são bastante transparentes na sua agenda. Por exemplo, os irmãos Koch são bilionários que financiam uma série de redes com o objetivo explícito de destruir os sindicatos e a educação pública. São transparentes sobre isto e estes dois objetivos caminham de mão dada, porque a educação pública nos Estados Unidos é o último bastião do sector público. É o sector mais robusto e a parte da economia com sindicatos mais fortes. Se conseguirem enfraquecer a educação pública, podem avançar na criação do tipo de mundo que os Republicanos e os seus institutos de políticas gostariam de ver. Um em que o mercado e o sector privado são hegemónicos na educação pública, tal como já o são em outros sectores da economia.

Então, sim, houve nos últimos 30 anos um esforço muito concertado para privatizar escolas. E o subfinanciamento está relacionado com isso, porque se conseguires tornar as escolas más, então os próprios pais vão começar a tirar os seus filhos das escolas públicas, o que por sua vez lhes dá menos verbas, porque o Estado as financia de acordo com o número de alunos que têm. Se criarem um ciclo vicioso no qual escolas más levam os pais a tirar de lá os seus filhos, essas escolas perdem financiamento e todos os problemas pioram.

Desde a década de 1990 que há uma agenda bipartidária. De facto, os Democratas foram durante muitos anos piores que os Republicanos neste assunto. Durante a administração do presidente Barack Obama, por exemplo, o número de escolas privadas publicamente financiadas atingiu recordes na história dos Estados Unidos. Não é apenas um assunto republicano, tem sido uma espécie de agenda bipartidária da América corporativa contra as escolas públicas.

De que forma mudou, nas últimas décadas, a percepção sobre o papel do professor para que estas mudanças sejam aceites?

A educação nos Estados Unidos foi, até à década de 1990, vista como uma profissão da classe média, uma na qual os professores sempre tiveram, na sua maioria, autonomia. Era assumido que eram muito competentes e essa percepção, que em parte já tinha sido prejudicada pelos interesses corporativos, tornou-se ainda mais frágil a partir dessa década. O que hoje vemos é que, em vez de se confiar nos educadores para tomarem decisões sobre a melhor forma de ensinar (o que até há relativamente pouco tempo era a norma), as escolas passaram a submeter alunos e professores a uma enxurrada de testes padronizados. A ideia é haver algum tipo de métrica supostamente mais objetiva para testar a aprendizagem.

Este foi um outro lado de toda a agenda da reforma corporativa da educação, que precisava de algum tipo de métrica de produção equivalente aos lucros. Não era suficiente apurar qualitativamente se a aprendizagem estava a acontecer na sala de aula, daí aplicarem algumas métricas muito quantificáveis por meio das quais se pode supostamente testar o rigor do ensino. E a consequência é uma onda completa de testes padronizados, o que mudou drasticamente o controlo dos professores sobre a sua sala de aula. Passaram a ensinar para um teste padronizado.

"Houve, nos últimos 30 anos, um esforço muito concertado para privatizar escolas. E o subfinanciamento está relacionado com isso."

Além disso, esta metodologia prejudica o aspecto profissional do ato de ensinar, porque se o professor está apenas a ensinar para um teste, então não é necessário aprender como se tornar um bom professor. Não são necessárias tantas credenciais à medida que o ensino se torna cada vez mais padronizado, mais como um trabalho de linha de montagem que qualquer pessoa pode fazer.

Para minar os sindicatos dos professores, o estado do Arizona está a permitir que qualquer pessoa que tenha frequentado a universidade, ou que ainda esteja a frequentar, possa ensinar. E na Flórida querem ter veteranos militares a ensinar para colmatar a falta de professores. Pensam que qualquer pessoa pode ser professor, apenas é necessário seguir os guiões muito definidos sobre como o processo educativo deve ser. Se assim é, porquê pagar um salário decente aos professores? Os professores são mais como um empregado da Starbucks ou um trabalhador da Amazon do que, talvez, um advogado ou um médico, como eram vistos no passado.

Uma das vitórias na Virginia Ocidental foi o cancelamento da imposição de um dispositivo médico invasivo que os professores deveriam usar, algo comum em armazéns da Amazon ou nas linhas de fábricas. Qual era o objetivo?

A justificação imediata é louca e acabou derrotada por causa de protestos e das greves dos professores, a partir das bases. A justificação dos Republicanos foi que, ao invés de dar mais financiamento ao serviço de saúde do estado, que está há anos subfinanciado, bastaria garantir que as pessoas fizessem mais exercício, todos os dias. Então a ideia era termos um dispositivo Fitbit [monitores pessoais de condição física] para garantir isso. E, à semelhança de tantas outras indústrias, houve um processo de culpabilização da vítima, de culpar os professores pelos seus problemas de saúde e por não conseguirem pagar os tratamentos. Ao mesmo tempo que houve um aumento no uso de tecnologias para monitorizar os trabalhadores [das escolas] e os professores.

Não foi apenas o Fitbit, mas todo o processo - que antecedeu a pandemia - de se aplicarem ferramentas digitais na sala de aula, criando um grau muito maior de escrutínio de cima para baixo, até mesmo no que diz respeito às mais pequenas ações dos professores. Isto faz parte do processo para retirar autonomia aos trabalhadores. A partir do momento em que se acha que os trabalhadores e professores não merecem autonomia, não demora muito até surgir algo como esta proposta do Fitbit.

O esforço para subfinanciar e prejudicar as escolas públicas para as transformar num lucrativo sector privado parece estar a acontecer em muitos outros países, não apenas nos Estados Unidos. Porque é que é uma tendência que atravessa fronteiras? Como podem os professores lutar contra ela?

Esta tendência na educação é semelhante em todo o mundo, porque o neoliberalismo foca-se na privatização do sector público como grande mecanismo para o lucro. Outros modelos de crescimento neoliberais não estão a funcionar. E então temos mais e mais esforço para retirar os benefícios existentes à classe trabalhadora. Neste contexto, a principal via é reverter a agenda de privatização através da luta.

Nos Estados Unidos, a grande lição dos últimos anos é que trazer de volta as greves de professores tem sido enormemente influente, não apenas para impedir alguns dos piores ataques, mas também para convencer o público a entender o que está a acontecer, criando apoio ao movimento. Parte da razão para o sucesso da luta contra a privatização e financiamento das escolas foram as greves de 2018 e, antes disso, as de Chicago em 2012, ao destacarem não apenas os baixos salários dos professores, mas a necessidade de se dar mais verbas às escolas, mais financiamento para os alunos terem turmas menores, para terem enfermeiros e psicólogos nas escolas, mais ensino das artes.

É por isso que as lutas conseguiram conquistar os pais de uma forma que nem sempre aconteceu. É difícil fechar uma escola com uma greve, porque as famílias da classe trabalhadora precisam que estas estejam abertas para os pais irem trabalhar. Ao destacar como essas lutas são também benéficas para a classe trabalhadora em geral, o movimento dos professores conseguiu expandir a sua influência e afastar o público da antiga narrativa que culpava os sindicatos e o público sector. Surgiu uma contra-narrativa que responsabiliza o subfinanciamento e os esforços bilionários de privatização pelos problemas do sistema escolar.

Explica no seu livro como, nos Estados Unidos, os sindicatos e os trabalhadores organizados estão sob forte ataque há mais de um século, mas especialmente depois de 2008. É ilegal em certos estados os trabalhadores fazerem greve. Porque é que o país tem leis tão duras contra as greves? Qual a história por detrás disso?

Os Estados Unidos sempre foram o país dentro do capitalismo avançado com as leis menos favoráveis aos sindicatos. Há mais de um século que essa é a verdade para o sector privado e, agora, está a tornar-se realidade também para o público. A grande maioria dos estados norte-americanos nunca permitiu greves no sector público. E isso está, em parte, historicamente enraizado na hostilidade geral contra o sindicalismo tanto de Republicanos como de Democratas, com algumas exceções para estes últimos em certos períodos históricos e políticos.

Mas há uma ideologia anti-sindicalismo nos Estados Unidos e mesmo quando isso mudou no sector privado na década de 1930, o mesmo não aconteceu em relação às leis anti-sindicatos para o sector público. Os trabalhadores do sector privado conquistaram o direito à greve, mas os do sector público não. Então, foi nas décadas de 1960 e 1970, quando o sindicalismo no sector público disparou, que finalmente conseguiram conquistar esse e outros direitos. Conseguiram sindicalizar-se e fazer greves em alguns estados, mas em muitos outros não conseguiram conquistar sequer o direito à greve. Mas a reação específica contra os sindicatos do sector público começou realmente na esteira da Grande Recessão, em 2008.

O argumento usado nesses anos foi que, para se sair da crise económica, o governo precisava de regressar à austeridade e, portanto, tinha de diminuir as verbas de financiamento do sector público em geral. Foi enquadrado desta forma: os sindicatos estavam a bloquear a recuperação económica porque insistiam em manter salários decentes e o financiamento do sector público. O foco nos sindicatos do sector público é compreensível, pois os sindicatos do privado já foram amplamente derrotados nos Estados Unidos: há apenas 6% de densidade sindical. Então, quando se fala de quem os bilionários querem perseguir, faz sentido que se concentrem nos trabalhadores do público. Esses são os sindicatos mais fortes do país.

"A esquerda, a menos que seja capaz de se reconectar e ajudar a reconstruir um movimento de massas baseado em trabalhadores militantes, dificilmente conseguirá alcançar a sua visão transformadora."

Talvez o ataque mais famoso ao sindicalismo no sector público tenha sido em Wisconsin, quando o governador republicano Scott Walker tornou a negociação coletiva e a greve ilegais. Era o estado com os sindicatos do sector público mais fortes. Foi um grande golpe para o movimento laboral e o sector público. Os políticos democratas, embora não tão dramaticamente, pressionaram da mesma forma para minar os sindicatos do sector público durante a Grande Recessão e sob a administração Obama.

Refere no seu livro que “a esquerda está afastada da organização no local de trabalho”. O que considera como esquerda e quais as razões para isso ter acontecido? Porque é que a esquerda falhou ou virou costas ao movimento laboral nos Estados Unidos?

Escrevi essa frase em 2018 e acho que, felizmente, isso mudou desde essa altura. Podemos falar disso, mas, primeiro, quero dizer o seguinte: historicamente, nos EUA, como na maioria dos países capitalistas desenvolvidos, a principal força organizada para o progresso tem sido o movimento dos trabalhadores, tanto sindicatos quanto partidos políticos da classe trabalhadora. Assim, os maiores ganhos conquistados, seja uma espécie de conquista da democracia política ou do Estado de bem-estar social e combate à desigualdade, estão diretamente relacionados com a força dos trabalhadores. Não apenas no palco eleitoral, mas sobretudo no local de trabalho.

O afastamento da esquerda norte-americana do movimento laboral começou realmente depois da II Guerra Mundial, porque neste período os sindicatos eram vistos por muitos radicais como uma espécie de parte integrante do sistema. Os sindicatos perderam o radicalismo, tornaram-se muito burocratizados, portanto havia alguma verdade nisso. Muitos sindicatos transformaram-se mais em parceiros da administração e quem, a partir dos anos 1960, procurava mudanças transformadoras tendia a olhar para novos movimentos sociais. E isso era compreensível, dado o relativo conservadorismo de tantos sindicatos.

"Em vez de se confiar nos educadores para tomarem decisões sobre a melhor forma de ensinar, as escolas passaram a submeter alunos e professores a uma enxurrada de testes padronizados."

Foi então que a tradição de a esquerda estar enraizada no movimento dos trabalhadores se começou realmente a desgastar e, quando, a partir da década de 1980, o próprio movimento sindical enfraquece, a esquerda já não tinha força nos locais de trabalho para ajudar a reverter essa tendência. Na década de 1990, quando me envolvi no ativismo, o enfraquecimento do movimento laboral dava a entender, à esquerda, que estava morto ou a morrer.

Daí que nas últimas duas, três décadas, até muito recentemente, a norma tenha sido olhar para o trabalho organizado como um bom movimento entre muitos outros, na melhor das hipóteses, ou como meio irrelevante ao ser moderado e conservador, na pior das hipóteses. A questão é que os trabalhadores organizados ainda têm um poder inexplorado que nenhuma outra força social subalterna detém, mesmo com todas as mudanças no capitalismo. Recusar-se a trabalhar dá aos trabalhadores uma vantagem sobre as pessoas no topo que nenhum outro mecanismo de luta pode alcançar.

Sem a capacidade de encerrar os locais de trabalho do sector público ou do privado é muito difícil imaginar como se podem conquistar todos os tipos de exigências que os trabalhadores de diferentes grupos oprimidos reclamam, seja justiça climática, políticas anti-racistas e contra a opressão sexual ou a reversão da desigualdade económica. A esquerda, a menos que seja capaz de se reconectar e ajudar a reconstruir um movimento de massas baseado em trabalhadores militantes, dificilmente conseguirá alcançar a sua visão transformadora.

Ressalva que algumas das vitórias dos professores apenas foram possíveis por não ter havido compromisso. Os sindicatos queriam chegar a acordo, mas as greves descontrolaram-se e isso foi fundamental. Qual a sua reação ao ver que os trabalhadores estavam a resolver o problema com as próprias mãos sem chegar a compromisso com o patronato?

Enquadrá-lo-ia de forma diferente. Não acho que o ponto de divergência tenha sido nenhum compromisso versus compromisso, porque, na verdade, todas as lutas resultam num compromisso quando não derrubam o capitalismo. O debate não foi realmente sobre compromissos. Tratava-se, estratégica e taticamente, de decidir se se ficaria do lado da tradicional aversão ao risco dos sindicatos e a sua relutância em tomar ações arriscadas, ou realmente mobilizar os seus membros.

É que, tradicionalmente, os sindicatos concentravam-se apenas no lóbi, nos bastidores políticos. Essa era a abordagem dominante dos líderes sindicais, continua a sê-lo e foi-o nestas mobilizações. A estratégia apresentada pelas fileiras de baixo era a de que a abordagem sindical tradicional não estava a funcionar, e a experiência mostrou-o. Continuaram a perder e as escolas a serem subfinanciadas.

Assim, o outro único caminho viável para vencer era apostar-se na mobilização e na luta dos professores, estar-se disposto a correr riscos e a assumir ações que fossem disruptivas, incluindo greves ilegais. Os professores sentiram que não tinham outra escolha a não ser seguir nessa direção, até porque alguns líderes sindicais estavam a aderir a essa antiga abordagem. Os membros de base sentiram que tinham de assumir a luta pelas suas próprias mãos e finalmente foram capazes de pressionar os sindicatos a aderirem. Dando-lhes o seu crédito, os sindicatos em todos os três estados acabaram por apoiar essas greves, mas apenas depois de uma quantidade considerável de auto-organização e mobilização das bases.

Uma das frases mais impactantes do livro é uma citação de um professor: “não interessa se uma ação é ilegal se tivermos suficientes pessoas para a fazer”. Como foi ver os professores ganharem consciência de classe e agência política através destas lutas e, depois, vencerem?

Foi o mais emocionante. A parte mais bonita da greve foi ver como a participação e a luta transformavam as pessoas, individual e coletivamente. Vi constantemente, ao entrevistar os professores, como o reconhecimento de poder dos indivíduos e a sua compreensão de como funciona o mundo as mudou dramaticamente num curto período de tempo, porque participaram em ações que nem sabiam serem possíveis.

Houve uma dinâmica de despertar quase do tipo religioso, ao estarem rodeados por dezenas de milhares de colegas dentro do prédio do Capitólio estadual, ao fecharem o sistema escolar estadual, tendo todo o estado e grande parte do país a assistir. Estas ações deram aos professores um sentido de propósito que muitas vezes é negado ao vivermos numa sociedade em que simplesmente sobrevivemos. Há um sentido de poder, de se estar a fazer história, e de solidariedade e identidade, que é o mesmo que dizer que o meu destino está ligado ao dos meus colegas e ao da restante classe trabalhadora.

Estes sentimentos generalizaram-se num período de tempo muito curto e aconteceram num lugar que poucos especialistas esperavam, porque eram estados tradicionalmente republicanos. Muitos dos grevistas votaram em Trump, não eram de esquerda. Mas a participação no processo de luta mudou a maneira como viam o mundo de uma forma bastante drástica.

Quando lhe perguntei como a esquerda norte-americana abandonou a classe trabalhadora, disse que já não o via assim. Políticos ou representantes, ativistas, estão agora interessados em articular-se com sindicatos e movimentos de trabalhadores? Há um genuíno interesse ou é apenas uma forma de cooptar esses movimentos?

Quando falamos sobre a esquerda nos EUA, é importante distinguir entre radicais e liberais. Até recentemente, os radicais não prestavam muita atenção às lutas nos locais de trabalho, mas isso mudou drasticamente, começando com as greves de professores em 2018 e 2019. Houve, nos últimos dois anos, um aumento significativo nos esforços de sindicalização, muitos dos quais liderados por jovens trabalhadores de esquerda. Vemo-lo na Amazon ou na Starbucks. Mas, na verdade, desde a pandemia que houve um aumento na organização, principalmente de jovens ativistas e trabalhadores radicalizados. Há mais ativistas de esquerda, muitos dos quais se envolveram e apoiaram as campanhas de Bernie Sanders, bem como os protestos do Black Lives Matter.

Portanto, tem havido muito mais atenção dada pela esquerda à organização no local de trabalho nos últimos anos. Acho que, em parte, como mencionei, reflete o fato de que milhões de pessoas se terem interessado pelo socialismo democrático através da campanha de Bernie Sanders. A partir do momento em que Sanders perdeu, começaram a procurar formas de continuar esse tipo de política. Nos dias de hoje, o próprio Bernie Sanders está quase exclusivamente focado no apoio às greves da classe trabalhadora. Acredito que o apoio dele é genuíno e dispõe de muitos recursos e atenção no apoio às lutas, principalmente quando se trata do establishment democrata. É muito mais contraditório o fato de Joe Biden e outros democratas do establishment estarem, na sua maioria, a dizer coisas boas sobre sindicatos. Criou-se algum espaço para a organização a partir de baixo, e para esta se continuar a desenvolver.

"A tendência no ataque à escola pública é semelhante em todo o mundo, porque o neoliberalismo foca-se na privatização do sector público como grande mecanismo para o lucro."

O principal exemplo disso é o que acontece no National National Labor Relations Board, uma espécie de agência que supervisiona as relações de trabalho nos EUA e que sob o governo de Biden tem sido uma força de impulso significativa para os esforços de organização. Joe Biden ficou mais do lado dos trabalhadores do que dos patrões, o que é novo. É uma pausa nos últimos 50 ou 60 anos de política trabalhista. É muito bom, nem tudo é apenas retórica. Dito isto, não acho que nenhum de nós deve esperar que os democratas tradicionais apoiem a luta dos trabalhadores.

Ninguém deveria pensar que o caminho para a reconstrução de um movimento trabalhista forte passa por depender de políticos. Mesmo que sejam ideologicamente favoráveis aos sindicatos, eles estão sujeitos a uma enorme pressão de empresários na ausência de organização ao nível dos locais de trabalho. O caminho a seguir requer muito mais organização de base, mas também ligar essa organização com esforços políticos que não sejam apenas retóricos em apoio aos sindicatos, mas esforços que façam uma diferença real para o sucesso das organizações existentes e que reconstruam o movimento operário. Um exemplo disso seria aprovar uma reforma da lei trabalhista nos Estados Unidos e outro seria manter o desemprego baixo.

Um dos grandes perigos para a atual vaga de lutas laborais é a Reserva Federal continuar a sua política de nos levar para uma recessão, pois um aumento no desemprego tornará muito mais difícil organizar os locais de trabalho. Uma das razões para o aumento da organização é a percepção generalizada de: “posso correr o risco de me organizar no trabalho, porque mesmo se perder este emprego, provavelmente arranjarei outro”. Mas esta lógica vai acabar se o desemprego voltar. O governo está mais focado em dominar a inflação do que em manter o desemprego baixo.

No seu livro, levanta a dúvida sobre se as greves de professores poderiam canalizar alguma energia para se manter um poder organizativo e político sustentado nos anos seguintes, ao mesmo tempo que refere uma grande reação adversa dos média. A opinião pública está ao lado dos trabalhadores?

Bem, a luta continuou e, de certa forma, até se aprofundou. Houve muito mais atenção dada aos sindicatos e aos esforços de sindicalização, especialmente desde o início da pandemia, por causa do tratamento absolutamente horrível dado aos trabalhadores essenciais. Também houve a percepção, entre grupos maiores de pessoas, de que as coisas das quais eles dependiam provinham de trabalhadores em péssimas condições. A pandemia mudou a atenção para o trabalho em geral.

No ano passado, em particular, houve muito mais atenção dada aos sindicatos, não apenas da esquerda, mas até mesmo nos media mainstream, em parte porque houve algumas vitórias muito empolgantes. A vitória na Amazon foi notícia de primeira página. Da mesma forma, as vitórias na Starbucks geraram muito interesse. A trajetória tem sido no sentido de dar mais atenção à organização trabalhista, mais atenção às greves, mais atenção ao movimento sindical em geral.

"Os Estados Unidos sempre foram o país dentro do capitalismo avançado com as leis menos favoráveis aos sindicatos."

E isso é novo, reflete o facto de o movimento ser mais forte e de os esforços de sindicalização estarem a acontecer nos próprios média. Um dos maiores sectores de crescimento sindical tem sido o de jornalitas, escritores e trabalhadores de grandes empresas de comunicação. Portanto, há um tipo diferente de percepção sobre os sindicatos entre quem escreve artigos sobre isso. E isso espalha-se, embora muitas dessas empresas ainda sejam dirigidas pelos interesses de grandes negócios.

Em comparação com o resto do movimento trabalhista, o movimento dos professores foi forçado a recuar durante a pandemia. Houve uma ofensiva republicana contra as escolas públicas com as polémicas sobre o ensino da teoria crítica da raça [critical race theory], usaram queixas dos pais sobre o encerramento de escolas e o uso obrigatório de máscaras como arma de arremesso contra os sindicatos de professores e o sector público. Tudo isso fez. Mas o movimento dos professores está a começar a recuperar. Houve algumas greves recentes.

O mito da resignação da classe trabalhadora está a ser destruído?

Sim. Fiquei muito, muito feliz em ver a atenção dada à organização dos trabalhadores, o que por sua vez criou uma percepção muito mais ampla de que as pessoas da classe trabalhadora estão descontentes com o que está a acontecer. É comum aceitar-se que as pessoas estão infelizes e a tentar fazer algo para mudar as coisas. Como é essa raiva canalizada? É canalizada pelos republicanos contra bodes expiatórios ou é canalizada pela esquerda para a emancipação dos trabalhadores. A questão de como e para onde se canaliza a raiva vai realmente definir tanto o movimento dos trabalhadores quanto a política, nos próximos anos.

Parece haver algo de geracional neste ressurgimento da luta pelos direitos dos trabalhadores, olhando para os sindicatos da Amazon ou da Starbucks. São os jovens que estão a pressionar as gerações mais velhas a lutar pelos seus direitos? Viu isso na greve dos professores, por exemplo?

Bem, é definitivamente verdade que, em geral, a onda trabalhista dos últimos anos foi impulsionada por jovens ativistas e jovens trabalhadores. E nas greves dos professores de 2018 a maioria dos líderes de base que começaram a luta eram muito jovens e tendiam a ser apoiantes radicais de Bernie Sanders. O aspecto geracional é real. O mesmo não é dizer que a organização apenas poderia ter acontecido apenas com jovens trabalhadores, ainda que tenham sido eles a começar. Não teriam tido sucesso se os outros professores não se lhes juntassem.

Há duas razões para essa dinâmica geracional. A primeira é a de os jovens tenderem, no geral, a ser muito mais radicais. Tem que ver com terem crescido no pós-Guerra Fria, quase exclusivamente sob o neoliberalismo e o desastre climático iminente, daí a sua política ser muito mais anticapitalista. A outra razão é uma dinâmica muito mais antiga: geralmente, os jovens podem dar-se ao luxo de correr mais riscos porque não têm famílias para sustentar. E assim, quando se tem menos responsabilidades, fica-se mais inclinado a fazer algo que pode custar o emprego, porque os riscos de ter de conseguir um novo são muito diferentes de quando é preciso sustentar uma família inteira.

Continua otimista sobre o curso das lutas dos trabalhadores? Este curso de ação tem força para continuar?

Sim, estou muito otimista. Quando escrevi o livro, enquanto cobria as greves dos professores, foi na educação que vimos uma quantidade significativa de organização trabalhista. Um dos organizadores da Starbucks disse recentemente: “o trabalho é novamente sexy”. E está correto.

É muito difícil saber se todos os trabalhadores da Amazon ou da Starbucks se vão sindicalizar e conseguir um contrato - esta última será uma luta muito mais longa. Mas não interessa o que venha a acontecer, não há volta a dar. Pela primeira vez desde a década de 1930 o trabalho é o principal foco dos jovens. O potencial da organização dos trabalhadores está a ser reconhecido. Tenho muita dificuldade em imaginar isso a desaparecer. As pessoas não vão esquecer as lições que estão a aprender.